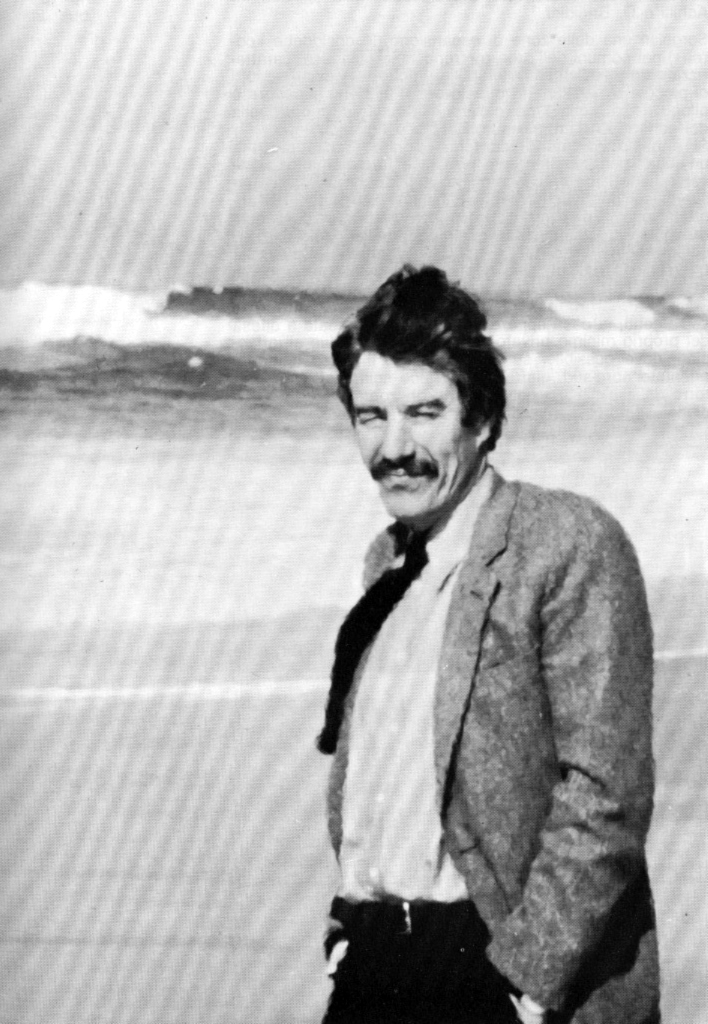

Il presente testo è l’incipit della conferenza tenuta da Guido Canella il 14 dicembre 2005 presso la facoltà di Architettura Civile del Politecnico di Milano all’interno dell’iniziativa “Narrate, uomini, la vostra storia”.

“Mi si chiede di parlarvi della mia attività professionale e credo che oggi per la prima volta mi trovi a commentare il mio lavoro di architetto nella scuola dove svolgo il compito di insegnare.

Sono di estrazione borghese, con una famiglia di ingegneri e architetti da molte generazioni. A Milano, con l’amico e collega Michele Achilli, compagno di scuola dalla prima elementare, avevamo frequentato il liceo classico Parini, prima di iscriverci alla Facoltà di architettura, dove incontrammo e cominciammo a collaborare con Daniele Brigidini fino al 1975. Ancora prima di laurearci, ci eravamo ripromessi di non lavorare per i privati ma per il pubblico o, quantomeno, per privati di tipo “particolare”, per cui risulterà spiegabile come i nostri primissimi disegni siano stati dedicati a mobili, allestimenti per fiere ed esposizioni, negozi per artigiani.

L’aspetto confortante dell’esperienza progettuale da noi vissuta negli anni Sessanta e Settanta, in prevalenza municipi e scuole realizzate attraverso la Lega dei Comuni Democratici alla quale avevamo aderito come architetti, sta nella circostanza per cui allora gli amministratori dei centri periferici attorno a Milano –quasi sempre di sinistra e quasi sempre operai o coltivatori diretti, che magari avevano anche militato nella Resistenza– mostravano nei confronti dell’architetto, anche se più giovane di loro, un atteggiamento di fermezza decisionale, ma anche di rispetto. Così, quando presentavamo un progetto di centro civico, proponendo, per esempio, che il municipio potesse dotarsi anche di biblioteca per la scuola media e di auditorium da usare non soltanto come sala consiliare e aula magna, ma anche per eventi culturali, quegli amministratori ne restavano convinti, regalandoci una sensazione straordinaria, pari a quella che deve aver ricevuto Richard Wagner da Ludwig di Baviera, cioè a quella dell’artista o del professionista quando incontra il committente che crede fino in fondo alla sua opera. Quante volte l’avrà provata Le Corbusier?

Alla mia età ci si chiede spesso se non si abbia sbagliato tutto, ma alla fine ci si rassegna riflettendo che non si avrebbe potuto agire altrimenti. Così credo sia quasi per tutti coloro che hanno la fortuna di svolgere un lavoro creativo: per chi dipinge, per chi scrive, per chi compone musica. Per me non c’era altro modo di lavorare, poiché ho sempre pensato che l’architettura mi offrisse l’occasione per creare nuove, migliori situazioni nello spazio dove vive la società degli uomini. Senza questo impulso (che forse si chiama “vocazione”), non avrei saputo che altro fare, né cosa insegnare agli allievi nella scuola. Ma non presumo certo che questo sia l’unico modo di intendere il compito dell’architetto, poiché potrebbe aver ragione chi invece ritiene che progettare consista nel soddisfare con puro abbellimento una domanda posta in termini già prescritti, senza ammettere alcuna modificazione contestuale, tipologica, comportamentale.

Perciò sono anche contrario all’accademia. Infatti a chi seguo nella scuola mi sforzo di trasmettere il valore della ricerca e l’irrinunciabilità dell’impegno nella conoscenza per incidere attivamente sulla vita di relazione della città, della comunità, e quindi anche della vita familiare e individuale, così che in seguito ogni allievo possa sviluppare liberamente, autonomamente, coerentemente la propria personale interpretazione figurativa. Ma, piuttosto che l’allievo si ispiri al mio lavoro di architetto per compiacermi, paradossalmente preferirei quasi che nella fase finale a seguirne il progetto intervenisse un altro insegnante.

Architetti giovani e meno giovani oggi ritengono che affrontare la progettazione e la professione secondo questo intendimento resti riconducibile e relegato esclusivamente alle ricerche di quegli anni, dacché il canone prescritto e la funzionalità particolaristica del razionalismo risultano ormai fuori corso –per intenderci, dal settecentesco adagio di Francesco Algarotti, per cui “nessuna cosa si deve porre in rappresentazione, che non sia anche veramente in funzione”, all’Existenzminimum, postulato al CIAM di Francoforte del 1929– e dacché in genere alla professione si chiedono ormai altri intendimenti e quindi altri approcci alla progettazione. Prevale infatti la persuasione che l’architettura, per risultare al corrente dei tempi, debba rinunciare a qualsiasi genere di presunzione ideologica (compresa quella del Movimento Moderno) e, invece, non possa prescindere dal meccanismo degli interessi particolari, attraverso il quale avviene ormai il processo di riproduzione della città e al quale all’architetto non resta che adeguarsi in modo segnaletico e autoreferenziale. Mentre all’estremo opposto una concezione radicale e minoritaria ritiene che all’architetto non resti che abdicare al progetto, riservandogli un residuo compito politico nel risultare attivo nel dissenso sociale.

Personalmente ritengo ancora in vigore la funzionalità civile postulata dal Movimento Moderno cioè il suo impegno a migliorare le condizioni di convivenza sul territorio. Non è vero che non si possa contraddire il regime liberistico delle città quando spreca risorse tuttora disponibili. Anche a rischio di riuscire anacronistico, continuo a dissentire dall’atteggiamento di chi suppone inutile tentare di incidere sull’assetto fisico della città presente, poiché non ci sarebbe modo di interferire sugli interessi particolari, ormai del tutto dominanti su quelli della collettività, tanto che spesso l’intervento privato si avvale surrettiziamente dell’intervento pubblico.

Costi quel che costi, credo ancora nell’università e nella professione svolte criticamente. Infatti, ricerca e scuola possono contribuire a disintossicare la professione, poiché progettare architettura è complicato, difficile e faticoso, quando si tratti di interpretare e coltivare, tipologicamente, figurativamente e nella sua accessibilità, il respiro di una città. I grandi professionisti che vantano di essere assaliti dalla committenza e costretti a produrre con frenesia imprenditoriale farebbero bene a disintossicarsi, a rallentare l’attività e concedersi alcuni momenti di pausa, di riflessione, anche perché così forse si può sbagliare di meno.

Lo stato attuale dell’architettura può anche dipendere dall’inesistenza della critica. E questo non vale solo per l’architettura, poiché su questa latitanza è in corso un ampio dibattito anche tra letterati e artisti. La critica non è compensabile con la filologia o con la storia. In genere i critici contemporanei non aggrediscono l’opera filtrandola attraverso un personale intendere, ma si comportano come broker, per i quali il valore dei titoli viene definito per domanda e offerta in una borsa internazionale alla quale si adeguano tanto i mass-media quanto le pubblicazioni specialistiche. In passato il critico non mancava del coraggio di scendere sul campo e di misurarsi alla pari con l’autore, assumendo la responsabilità del proprio parere, magari anche rischiando di commettere errori notevoli, come Roberto Longhi nel caso de Chirico, come Edoardo Persico nel caso Terragni.

Pertanto l’opera di architettura viene considerata alla stregua di un prodotto di design (inteso nella vulgata italiana) e gli architetti sono indotti a cimentarsi come designer, rinunciando alla responsabilità dell’interpretazione contestuale e puntando, invece, sulle qualità apparenti di sofisticata tecnologia, leggerezza, volatilità, eccentricità, come si trattasse di dare involucro a un feticcio domestico rappresentativo delle personali inclinazioni di un virtuale acquirente. E tutto ciò ha determinato un gusto corrente, coltivato anche dai mass-media, per una metropoli universale e globalizzata che si ritiene possa convivere con un centro storico imbalsamato.

La nostra opzione di lavorare in periferia e nel concentrico milanese derivava dunque dalla considerazione che i protagonisti milanesi dell’architettura moderna (per intenderci, gli Albini, Gardella, Asnago e Vender, Figini e Pollini, BBPR, Caccia Dominioni ed altri ancora), dopo la sostanziale prescrizione vissuta nell’anteguerra, negli anni Cinquanta stavano finalmente ottenendo il riconoscimento alla qualità della loro poetica nella ricostruzione del centro storico di Milano. Così che per noi si trattava di cercare un’espressione di riscatto funzionale ed epico nelle aree di nuovo insediamento ai margini e fuori dalla città. […]”

Per la versione integrale del testo, vedi Italia 60/70. Una stagione dell’architettura, (a cura di GIZMO), Il Poligrafo, Padova 2009.

3 settembre 2009