Critici e architetti in lista d’attesa

Vorrei riprendere il dibattito lanciato da Luca Molinari e proseguito da Valerio Paolo Mosco perché ne vale la pena. I due articoli appaiono complementari: il primo (Molinari) traccia una mappa della critica di architettura in Italia con particolare attenzione agli sviluppi dagli anni ottanta in poi mentre il secondo (Mosco) prova, nello stesso arco temporale, a dare conto della produzione architettonica nazionale. Molinari, pur riconoscendo che il “quadro è confuso e difficile da interpretare”, configura una geografia della critica che suggerisce una presenza vivace e ampia, contraddittoria magari, ma diffusa e sensibile e con alcune prospettive di futuro.

Mosco risponde con un altro elenco (di architetti) che hanno prodotto opere e riflessioni significative e contrappone che a “questa ricca offerta non è corrisposto un altrettanto ricco dibattito ovvero una (…) altrettanto ricca produzione critica”.

Quindi, se entrambi hanno ragione, si tratta solo di un appuntamento mancato, un’enorme e collettiva distrazione che ha visto lavorare i critici e gli architetti fianco a fianco senza che mai nessuno alzasse la testa per scambiare un’occhiata, un’idea, segnalare un dubbio.

Da architetto vorrei fare qualche osservazione. I due elenchi, come tutti gli elenchi, possono soffrire di qualche mancanza e imprecisione, potrebbero essere ulteriormente definiti, ma a me sembra che “fare l’appello” serva a poco: c’eravamo tutti, eravamo tutti lì per rispondere alla non domanda del titolo di un bel romanzo italiano recente (“Dove eravate tutti”, Paolo Di Paolo, Feltrinelli). C’eravamo tutti ma nessuno ha attraversato gli elenchi, nessuno è uscito dal proprio terreno per sconfinare e andare a vedere cosa succedeva prima e dopo l’architettura.

Non c’è dubbio che in questi anni l’architettura italiana abbia visto ridurre la sua portata e il suo interesse nel dibattito internazionale e non c’è dubbio che, anche nell’ambito nazionale, il tema di quale ruolo abbia l’architettura nella costruzione della politica e della cosa pubblica sia di scarso interesse e di scarsa presa.

E i critici, apparentemente, sembrano messi peggio degli architetti. Forse perché il nostro tempo non sa che farsene della critica. Qualche anno fa Gianni Brera poteva essere talmente incisivo da costringere un allenatore a cambiare la formazione. Bruno Zevi poteva decretare una fortuna decennale o un oblio perenne con poche righe. Visconti, Fellini o Antonioni erano in costante soggezione rispetto a critici che oggi nessuno ricorda. Mentre Guccini invitava un critico musicale a “non sparare cazzate” in una sua famosa canzone, regalando del resto a quel critico fama imperitura.

La scomparsa della critica, o la sua ridotta capacità di agire – vi immaginate oggi un allenatore che cambia la formazione dopo un articolo della Gazzetta? Semmai a fargli cambiare formazione sono i tifosi, ma non col dialogo, o qualche esperto di marketing, ma non per ragioni sportive – coincide con il momento in cui, come ci ricorda Gregotti, la competizione subentra al conflitto.

Dopo la seconda guerra mondiale, una società italiana annichilita per anni in un consenso senza alternative, ha potuto provare le gioie del conflitto e assaporare la possibilità di schierarsi, ma questa gioia è venuta a noia molto presto e, dopo 30-40 anni di questi sottili piaceri di contrapposizione, lo schierarsi non ha avuto più buon gioco. Allo schieramento è subentrato un girotondo, in cui ognuno è coinvolto e che, ricorsivamente, ci fa ripassare dal punto di partenza in un movimento inconsistente e ripetitivo, senza dare mai le spalle agli altri.

Ma non è di tornare indietro che abbiamo bisogno, non credo dobbiamo aspettare l’avvento di un nuovo, autorevole e severo Gianni Brera ma piuttosto di una condizione di dialogo tra chi fa l’architettura e chi la guarda come elemento di intersezione di due saperi. La “vertigine dell’elenco” – che rilevo nei due scritti di Molinari e Mosco – mi sembra che sia una buona spia per capire cosa non va o su cosa si potrebbe lavorare. Da molti anni l’attenzione si è spostata eccessivamente sugli autori e meno sulle opere. La migliore – a mio avviso – architettura di Cino Zucchi degli ultimi anni (un edificio realizzato con un budget esiguo nel porto di Ravenna) non ha avuto l’onore di essere stata pubblicata e osservata con attenzione sulle riviste di settore come è successo a tutte le altre recenti realizzazioni di Zucchi. Abbiamo bisogno credo di tornare a ragionare su opere complesse, esemplari, problematiche, difficili, spesso non dotate di “naturale” visibilità. E l’attenzione sulle opere, la loro capacità di essere esemplari è in parte anche frutto, magari al di là delle intenzioni dell’autore, di chi queste architetture le racconta e le valuta. La critica trasfigura, aumenta lo spessore tematico di un’opera, la restituisce più articolata e la rende oggetto “discutibile”. L’attenzione sui nomi mi sembra invece frutto di una pigrizia da rotocalco, di un automatismo legato ai codici dell’informazione, che nega però alla critica una capacità di scovare nelle opere – che certo appartengono a un nome ma anche a universi di discorso più ampio – temi e opportunità per riflettere sullo stato dell’arte.

Io ho l’impressione che i critici abbiano smesso di appropriarsi delle opere, abbiano cioè smesso di accogliere nel loro discorso architetture, edifici e pensieri con l’idea che sia materiale di lavoro da sottoporre a uno sguardo analitico e che siano loro i primi a diffidare che questo sguardo possa a sua volta produrre spostamenti e effetti.

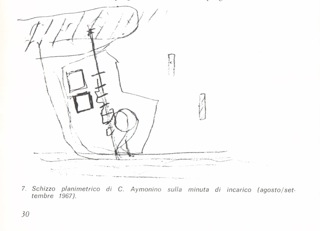

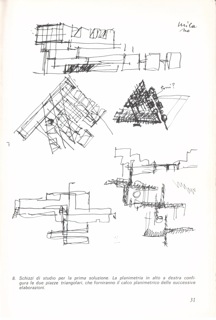

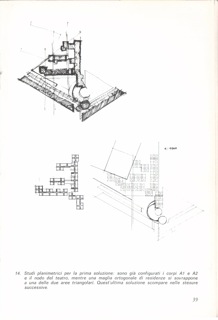

Ma, d’altra parte, anche gli architetti non sembrano più interessati a vedersi trasfigurati da una lettura critica. Vorrei fornire un indizio di tutto ciò. Fino ad alcuni anni fa, un architetto che presentava pubblicamente un progetto dedicava una parte del suo ragionamento a mostrare le opzioni scartate e le ipotesi abbandonate che venivano rappresentate con la stessa attenzione con cui veniva esposta la soluzione finale. Presentare un lavoro voleva dire illustrare un percorso, denunciare le incertezze, i passi falsi, lo stallo. Oggi è sempre più raro che questo accada, sia che si tratti di una presentazione pubblica sia che si tratti di una pubblicazione. Oggi, più spesso, il progetto finale è anche l’unico, è un exploit, è il risultato immediato e sintetico di una serie di condizioni, mentre sappiamo che non è così o non è sempre così. Non credo che questo stato di cose dipenda dalla smania di comunicare efficacemente e velocemente. E’ piuttosto un problema di generosità intellettuale e di immagine che si ha di sé. I disegni iniziali del Gallaratese di Carlo Aymonino mi sono sempre sembrati necessari per comprendere la soluzione definitiva poi effettivamente costruita. E’ osservando le soluzioni abbandonate che si può ricostruire un percorso che, ancora più che attraverso le parole, riesce a restituire il senso del fare, delle scelte e riesce, anche per frammenti, a mettere in scena una teoria al lavoro. Si potrà obiettare che anche quella dei percorsi abbandonati è una retorica, ma è stata pur sempre – sincera o meno – una retorica che costringeva l’architetto a ragionare su se stesso, sul suo lavoro, sui limiti contingenti e sul loro superamento. Retorica o meno, il racconto articolato di un progetto, ci apriva delle porte alla comprensione di un pensiero che oggi rimangono chiuse. In “Amadeus” di Milos Forman, Salieri spia gli spartiti di Mozart e, con un misto di rabbia e terrore, constata che non hanno cancellature. Ne deduce che “La musica gli arriva direttamente da Dio”. Ecco, sembra che la recente architettura italiana arrivi da un aldilà senza incertezze, che prorompa già bell’e pronta.

C’è forse un modo di raccontare il progetto oggi, un modo monolitico, assertivo, deciso, infallibile, che ha allontanato i critici dall’architettura italiana contemporanea.

Penso invece che critici e architetti debbano concentrarsi su un’assenza di dialogo che ormai è diventata dannosa per entrambi. Ma per farlo non debbano tanto dire l’uno all’altro cosa si aspettano reciprocamente ma piuttosto indagare i propri quotidiani comportamenti, analizzare in profondità attraverso quali strumenti comunicano le cose che fanno e, per quanto riguarda gli architetti, provare a lasciare attaccato al progetto un po’ del lavoro che rimane in studio.

I nostri progetti spesso sono privi di appigli, rischiano di essere riusciti (quando lo sono) senza sembrare interessanti (quando lo sono). L’esito ha soppiantato il processo. Abbiamo rinunciato, per pigrizia più che per opportunità, a denunciare noi per primi quanto gli “accidenti” di un percorso progettuale siano non solo quelli tipici di cui si lamenta un architetto italiano – la lenta decisione amministrativa, le incertezze della committenza, le irremovibili soprintendenze – ma soprattutto le nostre incertezze che, se interrogate e esposte, forse sarebbero un rilevante appiglio per tornare a ragionare su cosa sta sullo sfondo del lavoro dell’architetto.

Non credo sia più proponibile un ruolo del critico come nel passato. Dobbiamo in qualche modo fare i conti oggi con le rispettive e differenti impotenze della critica e dell’architettura, almeno in Italia. Ma non riesco a immaginare di riprendere un filo che si è spezzato. Gli architetti e i critici sono ognuno in un universo solipsistico che forse potrà produrre qualcosa di buono ma ne dubito. Non è ammissibile che gli architetti si lamentino dell’assenza di critica quando la forma con cui i progetti vengono presentati e illustrati risulta refrattaria alla discussione.

Il primo passo è trovare ambiti di dialogo. Non ci sono spazi oggi per un confronto tra architetti e critici, ma l’ultimo dei problemi oggi è lo spazio, piuttosto dobbiamo mettere in gioco le nostre retoriche.

Tutto questo sarebbe già importante ma rischia di non essere sufficiente.

Un nuovo incontro tra critici e architetti, nel nostro paese, non può prescindere dalle condizioni materiali delle città e del territorio.

Il rischio però è che la migliore riflessione che in questi anni gli architetti italiani stanno facendo si chiuda su se stessa, si ponga al riparo dalla realtà per rintanarsi in un’autonomia disciplinare o in un’”architettura assoluta” che rischia di trasformare in farsa ciò che già una volta è stata una tragedia.

Credo piuttosto che si tratti di individuare alcuni campi di azione per un’architettura “contingente”, ovvero per una pratica di trasformazione del territorio che non può prescindere dalle condizioni materiali, sociali e politiche in cui il nostro ambiente costruito si trova. E questo ambiente ha abbandonato l’idea che l’architettura possa plasmarlo da almeno trent’anni, come reazione forse ai controversi progetti degli anni settanta. Ma oggi, è proprio questo territorio che, lasciato senza un pensiero architettonico, vive le maggiori contraddizioni. E’ la città costruita più di recente che soffre maggiormente di uno stato di abbandono di senso. E’ lì, tra i capannoni, le villette, le palazzine, le seconde case sempre fredde, che nei prossimi anni sconteremo le maggiori diseconomie e sconteremo maggiormente un modello di sviluppo urbano che si è prodotto senza infrastrutture e senza ambizioni e che appare stanco, sfibrato e senza prospettive.

La città contemporanea italiana, se pure fino a qualche anno fa l’abbiamo osservata con interesse e con l’ambizione di intercettarne le dinamiche, dobbiamo oggi ammettere che è una delle grandi forme di irrazionalità con cui dobbiamo fare i conti e, tra le tante, una delle meno trattate e avvertite dal dibattito pubblico. E per molti anni, nell’inseguirne le dinamiche, abbiamo pensato ottimisticamente che si trattava di avere un atteggiamento riformatore, di individuare alcuni nodi su cui intervenire. Abbiamo pedinato le trasformazioni senza metterne in discussione i principi, ma così facendo ci siamo persi nel labirinto.

Oggi abbiamo di fronte a noi un territorio che ha esaurito l’immaginario che l’ha nutrito. Quello di ripensare interamente un’epoca del nostro recente sviluppo (che non è nel fuoco di interesse di altre discipline) è impresa che potrebbe consentire una convergenza tra architetti e critici, che potrebbe rimettere in gioco la pratica architettonica come ambito di un pensiero sulla società e sulle sue forme di convivenza.

Se anche, forse a causa di modalità di formazione ormai geograficamente articolate e a riferimenti a maestri che sono lontani, non dovesse più esistere una “architettura italiana”, continuerà però a esistere un territorio italiano e continuerà a esistere, se non proviamo a immaginarne un’alternativa, come uno degli spazi abitabili tra i più precari e invivibili in Europa, tra i meno capaci di sviluppare un’idea di cittadinanza e stimolare forme di tolleranza e di convivenza.

A me sembra che questo compito di reimmaginazione debba essere assunto dall’architettura, che non possa essere delegato ad altre discipline, che non possiamo più pensare – qualcuno in effetti non l’ha mai pensato – che i piani regolatori possano definire delle norme sufficienti e delle regole capaci di dare nuova forma a un territorio che è attraversato da infinite singolarità, nessuna capace di suggerire comportamenti e modelli razionali e progressivi.

È un campo di necessaria riflessione se non vogliamo che l’architettura (e la critica) italiana scompaiano non per un destino avverso ma per una semplice e manifesta inutilità.

Giovanni La Varra

26 novembre 2013