di Antonio Lavarello

“Viva la resistenza!”

Luigi Snozzi

“Mi sembrava allora che fossero solo tre i ruoli possibili per un architetto […]; oppure si poteva diventare dei critici e commentatori, degli intellettuali, che attraverso la scrittura o altre pratiche rivelano le contraddizioni della società e talvolta indicano possibili percorsi d’azione con i rispettivi pro e contro”

Bernard Tschumi, “Architettura e disgiunzione”

Soft theory

Appare sempre più evidente come di fronte al carattere totalmente inclusivo della post-modernità globalizzata nella quale ci muoviamo, ogni tentativo di ribellione in campo artistico e culturale più in generale finisca per essere assorbito e digerito dal sistema, ed infine espulso con le fattezze innocue di una moda[1]. L’architettura non fa eccezione: la contiguità con l’industria edilizia e il mercato immobiliare che necessariamente ne caratterizza l’operare la rende semmai uno spazio privilegiato – un laboratorio? – di integrazione della produzione culturale al sistema capitalistico globale. In questo senso resta del tutto valida – e in qualche modo profetica – la critica dell’ideologia architettonica messa a punto da Manfredo Tafuri (1973; con Dal Co 1976).

D’altra parte l’afasia delle grandi narrazioni ideologiche – anche la democrazia occidentale sopravvissuta al secolo breve pare sul punto di cedere – ha contribuito a svuotare l’arte di quella carica politica che portava movimenti, correnti e fazioni a costituirsi come avanguardie, presentandosi come rivoluzionari sin dalla scelta di una definizione mutuata dal lessico politico e prima ancora militare. Inoltre la condizione postmoderna rende difficoltosa la percezione della storicità del proprio operare artistico[2], liquefacendo i punti di riferimento e le direttrici di sviluppo necessari per poter definire avanzato un linguaggio o una posizione culturale.

Che cosa resta da fare ad un’architettura che non può più permettersi il lusso di ribellarsi? L’alternativa alla completa integrazione sembra essere costituita da una disincantata ma sistematica resistenza. Si tratta di un atteggiamento legato più al campo semantico della meccanica – si potrebbe parlare di resistenza a compressione – che a quello della politica, e se mai assimilabile maggiormente all’istintivo “salire in montagna” dei primi partigiani che ad una qualche azione eroica e vittoriosa[3]. Si tratta di un’autodifesa lontana da ogni prospettiva realistica di una completa liberazione, quanto piuttosto collocata entro l’orizzonte del sabotaggio, del temporaneo – ma reiterato e, si passi il gioco di parole, sistematico – inceppamento del sistema o perlomeno di un rallentamento, di una deviazione significativa e significante del processo di costruzione. Si incontrano l’abilità del judoka di sfruttare la forza dell’avversario e di attutire le cadute e la tecnica del détournement situazionista.

L’architettura resistente in questo senso pare abbandonare gran parte delle ambizioni di controllo di una realtà sempre più complessa, smaltire la sbornia di pura visibilità accumulata tra gli anni ’90 e il primo scorcio del XXI secolo e aggrapparsi a ciò che sin dall’etimologia la distingue dalla semplice costruzione: l’arké, il principio, ovvero la teoria.

La teoria architettonica è da sempre costruzione di uno spazio di libertà all’interno del recinto disciplinare e insieme – contraddittoriamente – ricerca di un altrove necessario allo statuto di questa arte (Galli, 2008). Giova ricordare che in epoca rinascimentale fu precisamente in coincidenza con lo sviluppo di una vera e propria teoria architettonica e dell’autocoscienza dell’architetto come lavoratore intellettuale che l’architettura cominciò a conquistarsi una posizione nella compagine delle arti: è dall’interno, a partire dalla propria produzione teorica, che l’architettura si afferma, cercando di imporre la propria presenza autonoma e perciò resistente, ingombrante.

Nel panorama attuale che stiamo qui descrivendo la teoria conserva, anzi rafforza, la propria natura di estremo baluardo difensivo capace – chissà ancora per quanto – di garantire l’irriducibilità dell’architettura: non riducibilità sul piano della pura costruzione (e dunque, in ultima analisi, dell’economia, dell’efficienza, della sostenibilità intesa in senso ampio) né, d’altra parte, a quello della forma di per sé. Ciò può essere messo in relazione anche con la crisi economica globale sviluppatasi a partire dal 2008, che ha colpito duramente il comparto edilizio in tutto l’Occidente. La teoria consente all’architettura di non lasciar essiccare del tutto lo scorrere del proprio torrente disciplinare e contribuisce a riempire, anche da un punto di vista molto concreto, quei vuoti causati dal rarefarsi della pratica professionale. Si scrive, si parla e si insegna per continuare a fare architettura senza costruire; in un’intervista recente il collettivo baukuh così risponde ad una domanda sulla questione pragmatismo vs. teoria: “To be honest, there is very little pragmatism/profiteering at the moment. As real estate market seems to be dead and never resurrect (and probably it will not resurrect, at least as we have been knowing it so far), within a 35% juvenile unemployment scenario, it seems difficult to imagine that one can be so busy in making good money that he is not able to have an exhibition (2013)”[4].

D’altronde se l’attuale drammatica congiuntura economica viene collocata nella prospettiva di futuri cambiamenti sociali e politici dei quali è possibile scorgere qualcosa di più che avvisaglie, l’intensificarsi della produzione culturale in campo architettonico può essere letto come un momento di riflessione necessario a ripensare gli strumenti concettuali e le categorie interpretative preparando l’architettura ad uno scenario rinnovato, forse radicalmente.

La teoria contemporanea, in particolare quella rintracciabile nei fenomeni che il presente intervento passerà in rassegna, non possiede il carattere normativo che le assegnava la cultura classica e lascia da parte anche il ruolo di modello deterministico per le modificazione pianificata della realtà che rivestiva nell’ambito del Movimento Moderno e della tradizione da esso discendente. Non ci troviamo più di fronte ad una hard theory quanto piuttosto ad una soft theory, che sembra coincidere con la semplice formulazione di un discorso intorno all’architettura. Intorno va inteso con una accezione multipla, analogamente all’inglese about: “riguardo a”, ma anche “all’incirca”, per rendere conto della vaghezza e dell’ambiguità programmatiche che connotano molte tra le formulazioni teoriche contemporanee. Le prescrizioni trovano la propria compensazione nell’ironia, lo sguardo è dichiaratamente parziale, soggettivo, suggestivo, raramente definitivo. Intorno è anche da leggere come una preposizione di luogo/tempo in senso figurato: significa costruire narrazioni prima del progetto di architettura o, più spesso, dopo il progetto; o ancora a fianco del progetto stesso, in posizione laterale, defilata, mai frontale, su un binario che scorre parallelo a quello delle scelte compositive, linguistiche, formali. Infine parlare intorno all’architettura significa parlare di ciò che circonda l’architettura, le discipline limitrofe, i campi artistici affini.

Anche la cultura architettonica italiana mostra i segnali di una rinnovata fortuna del discorso teorico, che peraltro nel nostro Paese coincide con la ripresa critica di una tradizione che le è peculiare. Di seguito si intende quindi analizzare alcuni tra i fenomeni che nel panorama italiano appaiono riconducibili alla linea di tendenza sopra individuata.

Lo sguardo è rivolto all’Italia non perché si voglia sottolineare una effettiva e marcata specificità del nostro panorama rispetto a quello di altri Paesi, ma allo scopo pratico di delimitare (in maniera consapevolmente arbitraria) il campo di indagine, senza per questo isolarlo completamente, anzi cercando di cogliere le tracce di percorsi che portino altrove, i network transnazionali, le alleanze tattiche o strategiche stipulate con esperienze messe a punto in altre parti del globo.

D’altra parte questa breve trattazione non va neppure intesa come un panorama esaustivo della teoria architettonica nel nostro Paese, quanto piuttosto un’analisi di carattere sintomatico su un certo modo di fare teoria.

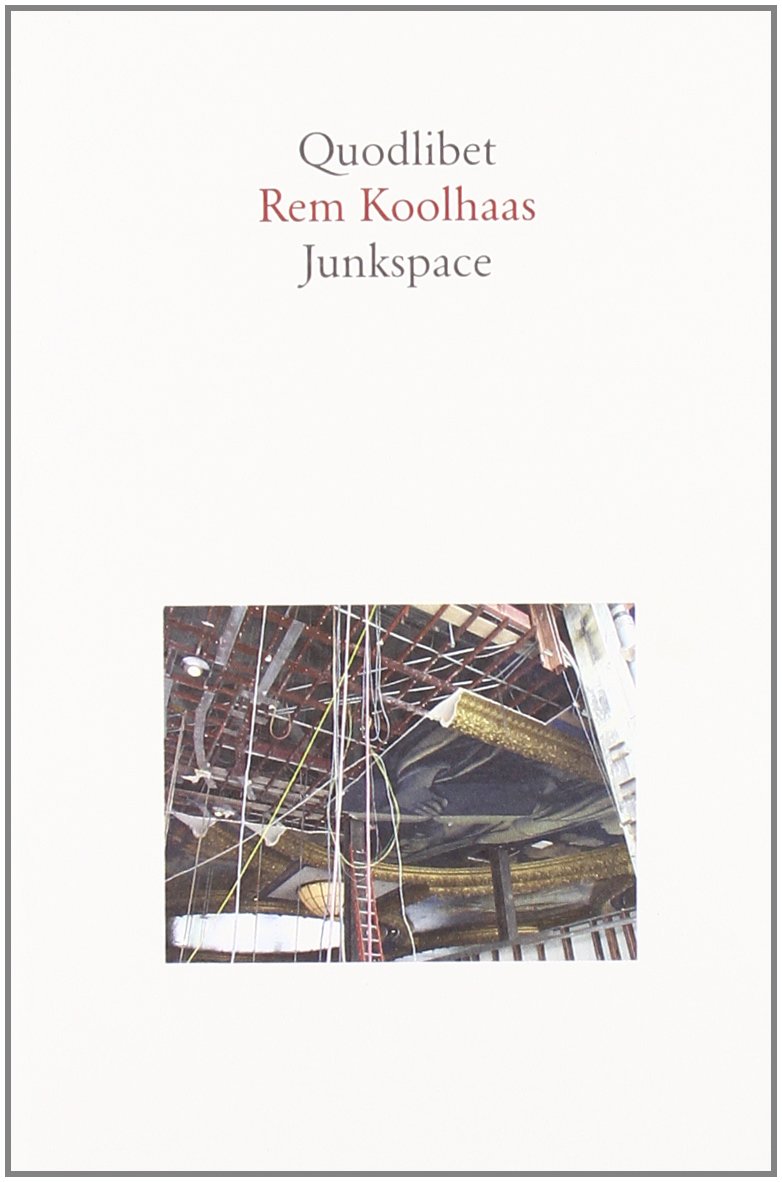

Back to books

Nel 2006 la casa editrice italiana Quodlibet pubblica in forma di saggi autonomi alcuni scritti firmati da Rem Koolhaas e già precedentemente editi con altre sembianze. Sotto il titolo di Junkspace. Per un ripensamento radicale dello spazio urbano vengono raccolti, oltre al testo omonimo, Bigness, ovvero il problema della Grande Dimensione e La città generica; mentre il primo era già stato presentato sui numeri monografici di A+U e Domus curati da OMA nel 2000 e nel 2001 e inserito nel volume Content (2004) e in The Harvard Design School Guide to Shopping / Harvard Design School Project on the City (2002), la prima versione degli altri due risale a S, M, L, XL (1995), più di dieci anni prima. Nel 2010 il meccanismo di estrazione e di ri-pubblicazione viene ripetuto con Singapore Songlines, un altro dei tesori nascosti di S, M, L, XL. L’operazione dell’editore marchigiano è semplice e al contempo straordinariamente efficace: da quell’eterogeneo groviglio di immagini e informazioni che costituiva la cifra della pubblicistica koolhasiana tra gli anni ’90 e l’inizio degli ’00 vengono enucleati alcuni grumi di teoria, brevi ma densissimi; si tratta di testi quasi invisibili nelle edizioni originali, violentati dalla grafica aggressiva di Bruce Mau e sommersi dalla voracità di OMA, tutta tesa a mixare la rappresentazione dei propri progetti con una caotica varietà di materiali extra-architettonici, spesso collocati tra il trash e il pulp e talvolta esplicitamente pornografici. Quodlibet libera i testi dalla gabbia editoriale nella quale erano intrappolati, li rinfresca con una nuova versione curata ad hoc[5] e parzialmente rivista dall’autore stesso e li riconsegna con l’aspetto di oggetti-libro completamente diversi: dal gigantismo patinato dei libroni ormai fuori moda – anche perché usurati dalle innumerevoli imitazioni ed emulazioni – al raffinato understatement dei libretti tascabili in carta opaca, caratteri graziati, impaginato ordinato. Per inciso va notato come la bulimia eteronoma e progressista di S, M, L, XL e di tanti altri libri analoghi ha finito per generare prodotti editoriali quasi incomprensibili alla maggior parte di coloro che si collocano all’infuori della cerchia degli addetti ai lavori; al contrario le scelte rigorose di Quodlibet, apparentemente snobistiche e tese a sancire il carattere strettamente disciplinare degli scritti di Koolhaas, ma anche, tra gli altri, di Gilles Clément e Yona Friedman, hanno in realtà contribuito a collocarli in un circuito più ampio, rendendoli leggibili e apprezzabili anche da un pubblico più generico[6]. Le immagini diminuiscono in numero e si ritirano ordinatamente negli esigui spazi ad esse dedicati; nel caso di Junkspace ne resta una soltanto, destinata alla copertina. Tra le pagine parole, parole, parole: campo libero alla scrittura di Koolhaas, potente, visionaria e insieme cinicamente brutale, affinché possa fare a pezzi il mondo contemporaneo. Si tratta probabilmente di uno tra i sintomi più significativi di quella rinnovata sete di teoria di cui si è detto, della necessità impellente di tornare a parlare, scrivere, leggere di architettura, abbandonando la dimensione iconica che ha caratterizzato per oltre un decennio la cultura architettonica globalizzata.

Non mancano le conferme che si tratti di una tendenza (absit iniuria verbis) culturale e non un di un fenomeno isolato; per restare a Rem Koolhaas val la pena di ricordare come Project Japan (2011), una delle sue più recenti avventure editoriali, sia un’indagine di carattere squisitamente storico, condotta insieme ad Hans Ulrich Obrist sulle tracce dei Metabolisti giapponesi.

E’ bene sottolineare come un’analoga metamorfosi editoriale avvenga nel campo delle riviste di architettura; limitandoci al contesto italiano, e rimandando al paragrafo successivo e ad un’analisi più approfondita il caso di San Rocco, fondata ex novo, si può far menzione di due testate storiche che, pur nelle differenze, di recente hanno un compiuto percorso simile. Ci riferiamo a Domus sotto la direzione di Joseph Grima (aprile 2011-settembre 2013)[7] e ad Abitare condotta prima da Stefano Boeri (2007-2011) e quindi da Mario Piazza; come i testi di Koolhaas passano anch’esse dal patinato all’opaco e accolgono sempre più di frequente testi critici e teorici, seppur leggeri, o soft, per usare il termine a cui già si è fatto cenno. I progetti vengono presentati in chiave più complessa, non più strettamente professionale e non solo acriticamente elogiativa, ma lasciando scaturire racconti, reportage, digressioni, contaminazioni. Senza che lo sguardo sfugga all’orizzonte specifico dell’architettura e del design per rifugiarsi su altri panorami disciplinari (sociologici o economici, per esempio), questo stesso orizzonte è inteso in senso più ampio, decentrato, libero, con un’estensione della dignità architettonica ad una molteplicità eterogenea di fenomeni. Da contenitori di immagini diventano – o tornano ad essere – riviste da leggere; non per questo il ruolo della fotografia perde d’importanza, anzi si fa se possibile ancor più centrale, ma non è più quello del fedele scudiero dell’architettura d’autore: la fotografia si fa strumento narrativo e poetico oppure ancora speculativo, filosofico. Curiosamente Casabella, passata in precedenza per fasi di grande intensità teorica, per esempio sotto la direzione di Vittorio Gregotti (1982-1996), e da tempo diretta stabilmente da uno storico puro come Francesco Dal Co, ad oggi risulta una rivista sempre più dedita all’illustrazione di buone architetture.

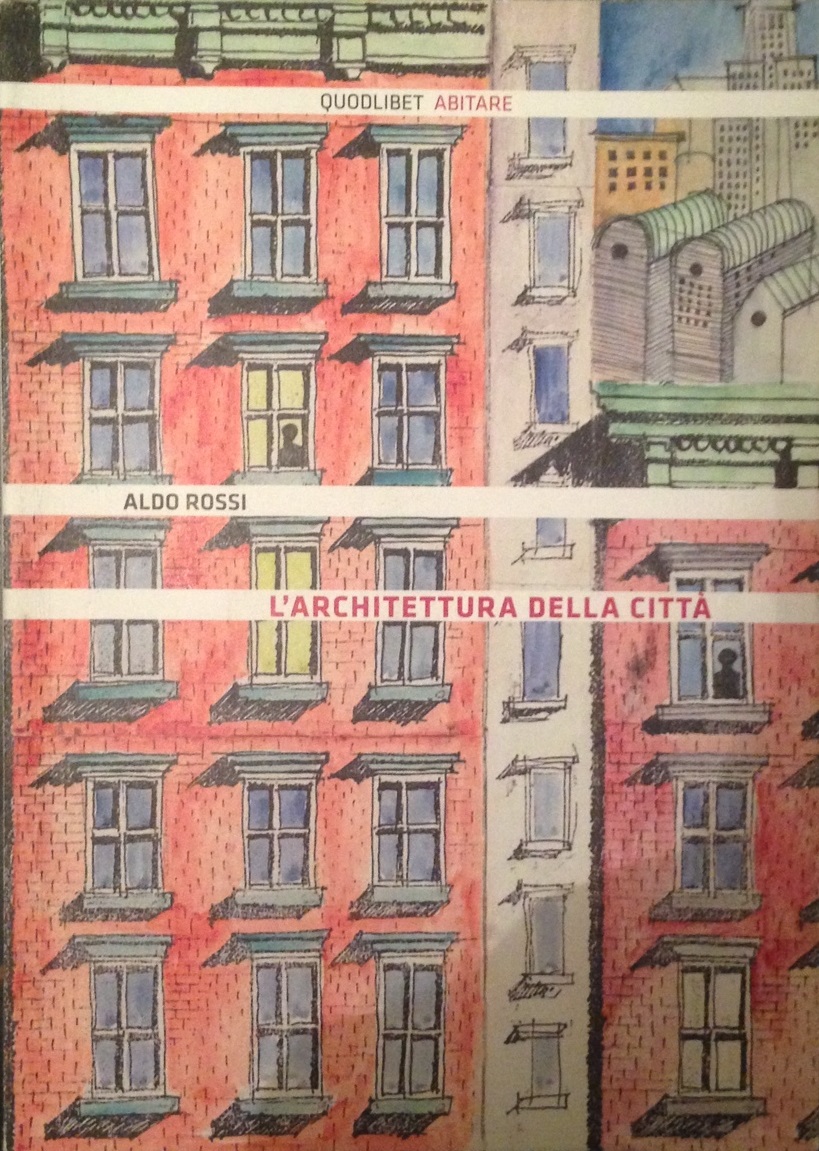

Common theory

La casa editrice Quodlibet, a cui già si è fatto cenno produce, in questi stessi anni la riedizione dei testi teorici più importanti di Aldo Rossi: L’architettura della città nel 2011 e la raccolta Scritti scelti sull’architettura e la città nel 2012; nel 2010 era già toccato a Imparare da Las Vegas. Il simbolismo dimenticato della forma architettonica di Robert Venturi, Denise Scott Brown e Steven Izenour. Soft theory significa anche tornare a guardare, seppur con occhi diversi, all’età dell’oro della teoria architettonica contemporanea, provando a ricucire discorsi interrotti e a recuperare criticamente posizioni spesso dimenticate troppo in fretta sulla scorta di una guerra civile culturale che ormai pare lontanissima nel tempo[8]. Se è quasi impossibile non avvertire quel retrogusto modaiolo che pervade ogni operazione vintage, sarebbe ingiusto fermarsi a queste prime impressioni superficiali: la rinnovata fortuna di Rossi, e dell’ancor più scomodo[9] Giorgio Grassi, sono il segno di un cambio generazionale prima ancora che culturale. L’affetto distaccato con cui oggi se ne ri-leggono e ri-discutono le parole è un ossimoro consentito solo ai nipoti, mentre per i figli l’unica alternativa all’amore incondizionato era (è) un odio senza quartiere.

Per il collettivo baukuh (Paolo Carpi, Silvia Lupi, Vittorio Pizzigoni, Giacomo Summa, Pier Paolo Tamburelli e Andrea Zanderigo)[10] la ripresa di un dialogo critico a distanza con Grassi e Rossi rappresenta una delle condizioni fondamentali – “irrinunciabili”- a partire dalle quali è possibile definire la propria prassi progettuale, “esplicitamente indirizzata alla costruzione di un sapere pubblico”. Affinità – divergenze fra i compagno Grassi e noi. Del conseguimento della maggiore età, scritto collettivamente e pubblicato insieme a Le promesse non mantenute di “L’architettura della città” nel volume Due saggi sull’architettura (2012) è un testo prodotto anche per “definire i motivi per cui era possibile lavorare insieme”. L’espressione “regolamento di conti” che i baukuh utilizzano per descrivere il testo su Grassi rende conto dell’urgenza di chiarire, prima di tutto a sé stessi, alcune questioni ritenute fondamentali, trovare un accordo culturale, etico, politico, definire con precisione e decisione la propria posizione rispetto al mondo. Ciò da una parte conferma l’esistenza di una sete di teoria, ritenuta necessaria non per confermare un presunto status di intellettuali, ma allo scopo assai pragmatico di delineare insieme la direzione e le modalità del proprio agire; dall’altra costituisce una specifica declinazione dell’idea di teoria come discorso sull’architettura a cui si è già accennato: in questo caso sarebbe forse più appropriato parlare di una discussione, un termine capace di descrivere in modo più concreto sia l’intrecciarsi – e scontrarsi, con ogni probabilità – delle diverse voci presenti in baukuh, sia le prese di posizione nette, dure, senza sconti – per quanto sempre improntate alla gratitudine culturale, alla stima e all’onestà intellettuale – nei confronti di Grassi e Rossi. La “discussione sulle forme” (2012, p. 50), l’articolazione delle proprie ragioni, la costruzione di una conoscenza solida attraverso passaggi logici sono necessarie per chi voglia lavorare ad “un’architettura contemporanea razionale e condivisa”(2012, p. 11), alla definizione di “un classicismo del general intellect” basato su “criteri di decisione condivisi” (2012, pp. 49-50). La teoria è dunque il terreno comune dove può incontrarsi e confrontarsi l’“intellettualità di massa” costituita dagli anonimi produttori di architettura.

Baukuh è uno dei soggetti che gravitano attorno alla rivista di architettura San Rocco. San Rocco Magazine, che significativamente deriva il nome da un progetto del 1971 a doppia firma di Grassi e Rossi, è stata fondata nel 2010 e si configura proprio come terreno di condivisione e di consolidamento di un patrimonio collettivo di conoscenze riguardanti l’architettura. Oltre a baukuh tra i promotori compaiono gli studi di architettura 2A+P/A, office kgdvs e Salottobuono, i fotografi Stefano Graziani e Giovanna Silva, i grafici di pupilla grafik. Il gruppo è eterogeneo per provenienza ma compatto nel sottoscrivere un manifesto molto esplicito, nel quale nonostante la grafica severa e il tono tagliente e apparentemente snob, si delinea uno sguardo molto ampio e inclusivo riguardo a ciò di cui una rivista di architettura dovrebbe occuparsi:

“The purity and radicalism of the design does not involve any intolerance. San Rocco suggests an entirely new set of possibilities.”

San Rocco proposes the possibility of reusing architectural traditions that lie outside of private memory (contrary to Rossi’s usual approach) without erasing personal contributions (contrary to Grassi’s usual approach). In San Rocco, common does not mean dry, and personal does not mean egomaniacal. San Rocco seems to suggest the possibility of an architecture that is both open and personal, both monumental and fragile, both rational and questioning.”

Si possono affiancare queste asserzioni a ciò che gli stessi baukuh sostengono nel testo su Grassi a proposito della propria idea di classicismo, cioè di un’architettura che “sta tutta a disposizione di chi la vuole usare, che può essere compresa, appropriata, decodificata e ricodificata, che è completamente solida, reificata, accessibile” (2012, p. 49).

e ancora:

“L’unità della disciplina è da intendere come obiettivo, non come presupposto. L’estensione della logica della disciplina ad ogni possibile problema architettonico diventa un obiettivo imprescindibile per il classicismo” (2012, p. 52).

Risulta ancor più significativo intrecciare questo quadro teorico con il materiale che compare sulle pagine di San Rocco: dalla dogana di Boston, (Mark Lüscher, Double Authorship, da Collaborations, n. 6, primavera 2013) alla sacrestia della Basilica di San Marco (Maria Bergamo, Codussi, Spavento and co.: Building the Sacristy of St. Mark’s Basilica in Venice, sempre dal n. 6), dagli spaventosi complessi civici progettati da Guido Canella (Andrea Zanderigo, Godzilla is my Co-pilot: a Ride into the Milanese Hinterland in Search of Evil Buildings by Guido Canella, da Scary Architects, n. 5, autunno 2012), al lusso di Morris Lapidus (Ludovico Centis, Baroque or Brooklyn, n. 5) e all’ingegneria bellica della tedesca Todt (Mauricio Quiròs Pacheco e Dan Handel, Organization Todt: the Building of the Present, n. 5), e ancora le piscine pubbliche di New York (Giovanni Piovene, An Architect, the Office, the Pool and the Beach, da Indifference, n. 7, estate 2013), la climatizzazione del corpo umano (Philippe Rahm, The Second Olduvai Gorge: Architecture as the Art of Rebuilding the Climate of the Cradle of Humankind, da What’s Wrong with the Primitive Hut?, n. 8, inverno 2013), lo stadio del Boca Juniors a Buenos Aires (Giacomo Summa, La Bombonera, da Mistakes, n. 3 inverno 2011), l’atollo di Bikini (Francesco Librizzi, Bikini, da Islands, n. 2, inverno 2010). Tutto concorre a costruire il corpus della conoscenza collettiva alla base della produzione di architettura; la storia, o meglio l’accumularsi delle architetture del passato, tutte disponibili a chi lavora nel presente, si fa teoria, strumento indispensabile alla prassi. Su tutto può – e deve – essere articolato un discorso teorico, e se la teoria è resistenza, ognuna delle questioni sopra elencate, talvolta bizzarre e apparentemente secondarie, può diventare un focolaio di guerriglia. Tutto si può salvare attraverso l’architettura, o almeno tutto vale un tentativo ambizioso e insieme umile (baukuh 2012, p. 52).

Common ground

Se la ritrovata fortuna della teoria coincide innanzitutto con la necessità di ricostruire un discorso comune intorno al fare architettura, vale la pena chiudere queste note con una rapida incursione sul “Common Ground” della Biennale di Architettura di Venezia del 2012, diretta da David Chipperfield. Benché si tratti di un evento internazionale, sia dal punto di vista della provenienza dei contributi sia da quello della portata culturale e ancor più mediatica, sembra in ogni caso appropriato inserirlo in questa trattazione incentrata sul contesto italiano; il fatto che la Biennale sia organizzata da un’istituzione culturale italiana e si svolga fisicamente in Italia non può non portarla ad influenzare in modo particolarmente diretto il dibattito architettonico del nostro Paese.

L’intenzione di Chipperfield è espressa con chiarezza nel testo che introduce il catalogo:

“Con la scelta di questo tema ho inteso stimolare i miei colleghi a reagire alle prevalenti tendenze professionali e culturali del nostro tempo che tanto risalto danno alle azioni individuali e isolate. Ho voluto incoraggiarli a dimostrare, invece, l’importanza della continuità dell’impegno culturale, a illustrare idee comuni e condivise le quali costituiscono la base di una cultura architettonica” (2012).

Vengono qui confermati alcuni dei punti che finora abbiamo isolato: l’individuazione di un terreno comune come elemento di resistenza – anche se nella sfumatura più conservatrice di reazione – nei confronti degli eccessi individualistici che hanno caratterizzato il passato recente e in parte il presente dell’architettura, e l’importanza della continuità nel discorso disciplinare. Più avanti il curatore riconosce l’influenza della crisi economica sull’impostazione della Biennale, una crisi che fornisce la “possibilità di riconsiderare da un diverso punto di vista i singoli, innegabili, conseguimenti architettonici che hanno contrassegnato l’identità degli anni recenti e di stimolare una più intensa valutazione dei nostri obiettivi e attese comuni”. Nella stessa introduzione compaiono inoltre i termini “collaborazione”, “valori condivisi”, “dialogo”, “dibattito”, che nonostante appaiono generici qualora presi in considerazione singolarmente, complessivamente indicano con sufficiente chiarezza l’adesione ad una concezione della teoria architettonica molto simile a quella delineata in queste note. Senza alcuna ambizione di produrre un resoconto esaustivo dell’esposizione, ci limitiamo qui a ricordare alcuni dei contributi che hanno fornito una lettura del tema “Common Ground” particolarmente vicina alle ipotesi qui contenute.

In questa prospettiva risultano particolarmente interessanti quei lavori tesi a saldare la teoria architettonica con la storia della disciplina, considerata come patrimonio condiviso e nutrimento per il dibattito attuale: The Banality of Good: New Towns, Architects, Money, Politics del collettivo di storici olandesi Crimson Architectural Historians, riguardante alcune città di nuova fondazione, tra l’utopia sociale e la speculazione economica; Public Works: Architecture by Civil Servants, significativamente un contributo di tipo storico presentato da un grande studio di progettazione come OMA, e dedicato agli edifici pubblici inglesi realizzati negli anni ’60 e ’70 dagli uffici di progettazione delle amministrazioni pubbliche inglesi; Architecture Magazines: playgrounds and battle grounds curato dal critico inglese Steve Parnell, dove le vicende delle riviste britanniche Architectural Review e Architectural Design e delle italiane Casabella e Domus rivelano un intrico di riferimenti, connessioni, personaggi, discussioni critiche, posizioni ideologiche, cambi di rotta: si tratta ancora una volta della teoria come dialogo, dibattito, discussione, terreno comune dove di volta in volta si accende il conflitto o si gioca con parole ed immagini.

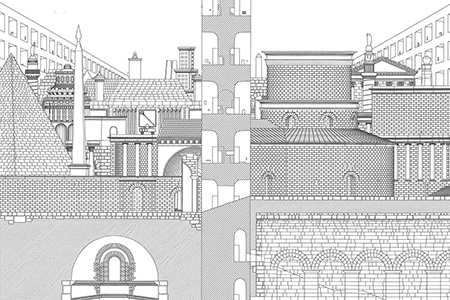

Proprio come una sorta di gioco teorico si configura The Piranesi Variation, che affianca e confronta quattro sperimentazioni progettuali ispirate al Campo Marzio dell’Antica Roma di Giovanni Battista Piranesi, ad opera di Peter Eisenman, di Jeffrey Kipnis, di Dogma (Pier Vittorio Aureli e Martino Tattara) e di un gruppo di studenti della Yale University School of Architecture; le modalità di lavoro e i risultati esposti a Venezia non mancano di interesse ma complessivamente possono suggerire il rischio che l’autonomia disciplinare e la riflessione teorica si trasformino in snobismo intellettualistico. Ciò che però appare importante è il riferimento comune al Campo Marzio, che costituisce con tutta evidenza una delle manifestazioni più esplicite di quel pensiero architettonico fondato sull’accumulo della storia – di tutta la storia – sul piano della teoria, al quale più volte si è fatto cenno in queste note.

Storia, teoria e prassi, passato e presente si avvicinano fino a confondersi nella partecipazione dello studio britannico Caruso St. John, intitolata Pasticcio, che prova a intrecciare il lavoro di sette studi europei, tra cui il proprio, cogliendone alcuni aspetti significativi in relazione al tema della Biennale – i riferimenti al passato, il perseguimento della continuità, un interesse per il ruolo della decorazione, un vago eclettismo di fondo – e facendoli ruotare attorno alla figura di John Soane e alla sua opera più emblematica, la casa-studio-museo di Lincoln Inn’s Field.

Se, date le premesse culturali fornite da Chipperfield, tra i partecipanti alla Biennale non poteva mancare San Rocco, presente con il contributo Collaborations, assemblato per mezzo di un call for papers riguardante gli edifici frutto di sodalizi tra progettisti diversi, altri interventi appaiono più inaspettati. E’ il caso di Zaha Hadid, architetto iconico per eccellenza, che con Arum prova a raccontare, per lo meno in parte, il dietro le quinte scientifico e tecnologico dei propri progetti, tra Frei Otto e Felix Candela, passando per Heinz Isler e Philippe Block, giovane ricercatore specializzato nelle strutture a compressione in pietra. Ciò che di norma viene percepito come riconducibile ad un mondo formale individuale – una sorta di marchio personale facilmente smerciabile sul mercato globale – è qui presentato come il risultato di un percorso culturale che parte da lontano nella storia e che conduce ad una conoscenza costruita collettivamente da soggetti diversi.

Anche la partecipazione di Farshid Moussavi con Architecture and Affects appare per certi versi sorprendente. La Moussavi, architetto inglese di origine iraniana titolare dello studio omonimo, docente ad Harvard, in precedenza fondatrice e partner di Foreign Office Architects insieme ad Alejandro Zaera-Polo, ha realizzato a Venezia una multi-proiezione di disegni provenienti dalle proprie pubblicazioni, The Function of Ornament (2006) e The Function of Form (2009), e frutto di un’estesa operazione di analisi e rielaborazione digitale di edifici della più varia provenienza, dalle cattedrali gotiche alle moschee di Sinan, da Mies a Foster passando per Nervi. Il minimo comun denominatore della grafica – bianco, nero, grigio – e il rigore analitico collocano questa raccolta vasta ed eterogenea su un piano omogeneo al fine di rendere confrontabili e classificabili le logiche generative, le concezioni strutturali e spaziali, i pattern geometrici. Si tratta con tutta evidenza del tentativo di costruire una teoria della forma o, per essere più precisi, della “produzione di forma” (2009, p. 27). Al di là degli specifici assunti teorici sviluppati da Farshid Moussavi incrociando gli “affetti” di Deleuze, una predilezione tutta contemporanea per le interpretazioni diagrammatiche, l’accento sul processo, l’elogio per la flessibilità del gotico, e un’idea tendenzialmente evolutiva dell’architettura (2009, p. 17)[11], va rilevato ancora una volta il tentativo di delineare un terreno comune – che qui si presenta in una versione particolarmente neutra e vagamente neo-positivistica – sul quale discutere laicamente e liberamente qualsiasi manifestazione architettonica. Qualsiasi significa l’una o l’altra indifferentemente[12] e ancor meglio se tutte insieme, come nel caso dell’installazione veneziana; in qualche modo anche in questo caso la teoria diventa una forma di resistenza, volta a difendere la forma e ad allontanarla quanto più possibile dall’immagine.

Vale la pena di chiudere queste note con la figura di Pier Vittorio Aureli, dalla cui produzione teorica – condotta con la duplice formula di ponderosi saggi scritti e provocatori progetti-manifesto – emerge con grande chiarezza la necessità di un pensiero architettonico resistente in senso strettamente politico e di un’autonomia disciplinare intesa come opposizione “contro il capitalismo” post-fordista, seppur all’interno di questo stessa sistema economico: The Project of Autonomy. Politics and Architecture within and against Capitalism (2008) è precisamente il titolo del primo libro pubblicato dal teorico italiano[13].

Aureli, docente all’Architectural Association di Londra e fondatore insieme a Martino Tattara dello studio Dogma, vicino culturalmente e personalmente alla redazione di San Rocco e a molte delle persone che ruotano intorno alla rivista, ha partecipato alla Biennale del 2012 nell’ambito dell’intervento collettivo sul Campo Marzio di Piranesi già illustrato nel paragrafo precedente (progetto A Field of Walls). Ancor più interessante in relazione ai temi sin qui affrontati risulta però il suo contributo contenuto nell’antologia di saggi che David Chipperfield ha affiancato al catalogo della mostra propriamente detto (Chipperfield, Long, Bose, a cura di, 2012).

Se in The Project of Autonomy l’autonomia è delineata da un p unto di vista primariamente politico attraverso i riferimenti all’operaismo di Mario Tronti e al pensiero negativo descritto da Massimo Cacciari – ma anche all’Architettura della città di Aldo Rossi – nel progetto Stop City (2007) e in The Possibility of an Absolute Architecture (2011) essa viene declinata su un piano formale, ovvero quello delle relazioni tra architettura e città, nelle quali emerge come fondamentale la questione del limite; il significato stesso di assoluto è etimologicamente inteso come separato: tra le tappe del percorso teorico ci sono Palladio, Mies, Hilberseimer, Archizoom, Ungers, Koolhaas.

Nell’intervento scritto per il Critical Reader della Biennale, dal titolo The Common and the Production of Architecture: Early hypotheses, Aureli si sofferma sul valore comune della teoria: “Architecture is not only what is build. Architecture is a shared knowledge out of which every architectural project (and every building) is made” (Aureli 2012, p. 147). Tra i riferimenti compaiono ancora gli studi urbani di Rossi, ma anche Claude Perrault e le riflessioni Quatremère de Quincy sul tipo, e la Maison Dom-ino di Le Corbusier. Tutti questi passaggi aiutano Aureli a presentare il common ground, quel pensiero “pre-individuale” (pp. 148-149) dal quale discende ogni produzione architettonica, come un battleground strategicamente fondamentale nella lotta tra la moltitudine sfruttata (p. 155) e la compagine degli sfruttatori globalizzati, tra anonimi lavoratori e grandi firme individuali. E’ una trincea dove difendere un patrimonio collettivo da un’artificiosa frammentazione degli stili – “divide et impera” (p. 155) – dal feticismo dell’unicità e dell’identità, dalle false autorialità.

Se forse questo nostro tempo non consente di rivendicare che omnia sunt communia[14] come con ogni probabilità piacerebbe ad Aureli, sembra tuttavia importante che perlomeno qualcosa resti comune, anche in architettura; e la conoscenza, il pensiero, la teoria paiono ancora costituire il fronte più adatto sul quale attestarsi per proseguire la resistenza.

Bibliografia

– Aureli, Pier Vittorio (2008), The Project of Autonomy. Politics and Architecture within and against Capitalism, Princeton Architectural Press, New York

– Aureli, Pier Vittorio – Tattara, Martino (2010), StopCity. Per una architettura non figurativa della città (dopo la città post-fordista), in Biraghi, Marco – Lo Ricco, Gabriella – Micheli, Silvia, MMX Architettura zona critica, Zandonai, Rovereto

– Aureli, Pier Vittorio (2011), The Possibility of an Absolute Architecture, The Mit Press, Cambridge

– Aureli, Pier Vittorio, The Common and the Production of Architecture: Early hypotheses, in Chipperfield, David – Long, Kieran, Bose, Shumi, a cura di (2012), Common Ground: a critical reader, Marsilio, Venezia

– Biraghi, Marco (2010), Commentario alla Stop City, in Biraghi, Marco – Lo Ricco, Gabriella – Micheli, Silvia, MMX Architettura zona critica, Zandonai, Rovereto

– Biraghi, Marco – Micheli, Silvia (2013), Storia dell’Architettura Italiana 1985-2015, Einaudi, Torino

– baukuh (2012), Due saggi sull’architettura, Sagep, Genova

– AA. VV. (2012), Common Ground, catalogo della Biennale di Architettura 2012, Marsilio, Venezia

– Debord, Guy (1979), La società dello spettacolo, Massari, Bolsena

– Fukuyama, Francis (1992), L’ultimo uomo e la fine della storia, Rizzoli

– Galli, Giovanni (2008), Le maschere della forma. Manuale di composizione, Carocci, Roma

– Koolhaas, Rem – Mau, Bruce (1995), S, M, L, XL, The Monacelli Press, New York

– Koolhaas, Rem (2006), Junkspace. Per un ripensamento radicale dello spazio urbano, Quodlibet, Macerata

– Koolhaas, Rem (2010), Singapore Songlines. Ritratto di una metropoli Potemkin… o trent’anni di tabula rasa, Quodlibet, Macerata

– Koolhaas, Rem (2011), Project Japan, Taschen, Köln

– Moussavi, Farshid – Kubo, Michael (2006), The Function of Ornament, Actar, Barcelona

– Moussavi, Farshid (2009), The Function of Form, Actar, Barcelona

– Parnell, Steve (2012), Architecture Magazines: The playgrounds and battle grounds of architectural culture, in Chipperfield, David – Long, Kieran, Bose, Shumi, a cura di, Common Ground: a critical reader, Marsilio, Venezia

– Tafuri, Manfredo (1973), Progetto e utopia, Laterza, Bari

– Tafuri, Manfredo – Dal Co, Francesco (1976), Architettura Contemporanea, Electa, Milano

– Tschumi, Bernard (2005), Architettura e disgiunzione, Pendragon, Bologna

https://www.gizmoweb.org/2013/01/a12-baukuh-in-genova/

http://www.sanrocco.info/about.html

[1] Si noterà come ciò che si è descritto con questa metafora vagamente scatologica corrisponda con una certa precisione a quanto previsto da Guy Debord nel suo La Società dello spettacolo (1979). Anche Bernard Tschumi, riferendosi ai controprogetti radicali, denuncia la “facilità con cui le istituzioni culturali accolgono atteggiamenti ribelli e distruttivi traducendoli in sofisticate forme di cultura dominante” (2005, p. 17).

[2] In questo senso pare lecito affermare che quella a cui assistiamo è la fine della storia: su un piano antropologico, o psicologico, e non politico o sociale; non ci troviamo di fronte ad una qualche forma di compimento come sostenuto da Francis Fukuyama nel suo saggio del 1992, ma risulta sempre più difficile percepire noi stessi all’interno di un processo storico.

[3] Il termine ribelle pare velleitario – in questa particolare fase culturale – proprio per l’etimo guerresco che lo caratterizza. Radicale risulta invece difficilmente utilizzabile perché se da una parte non sembra più possibile risalire alla purezza di una qualsivoglia radice nascosta nel nostro passato, dall’altra non è credibile ritenere di poterne generare noi stessi una del tutto nuova.

[4] L’intervista è stata rilasciata a margine della mostra che vedeva coinvolto oltre a baukuh il collettivo A12; significativamente tale mostra si collocava con ambiguità programmatica tra assunti pragmatici (i dati statistici sull’invecchiamento della popolazione genovese e sulla consistenza e le condizioni del patrimonio edilizio cittadino) e soluzioni apparentemente utopiche.

[5] Nel caso di Junkspace la cura è di Gabriele Mastrigli, per Singapore Songlines di Manfredo di Robilant.

[6] In questo senso gioca un ruolo positivo l’inserimento in collane non specificamente architettoniche, accanto ad autori che ben si possono definire classici: come Marx, Deleuze, Levinas, ma anche Florenskij, Walser o il gesuita proto-sinologo Matteo Ricci.

[7] La direzione di Nicola Di Battista sembra confermare l’interesse per la teoria, seppur su posizioni molto diverse da quelle di Grima.

[8] Coloro i quali ancora cercano di ravvivare i fronti opposti con noiose scaramucce di retroguardia richiamano sempre di più alla mente quei soldati giapponesi che, abbandonati al proprio destino su lontane isolette al termine del secondo conflitto mondiale, hanno continuato a sparare a chiunque si avvicinasse alla loro postazione. E’ il caso, basti un esempio per tutti, di Luigi Prestinenza Puglisi e delle sue battaglie digitali condotte sotto il nobile stendardo zeviano.

[9] “Più scomodo” non solo perché più intransigente da un punto di vista teorico e politico, ma anche perché ancora vivente e attivo.

[10] Questo articolo è stato sviluppato a partire da un intervento presentato al convegno Rebel Matters Radical Patterns (marzo 2013), del quale il presente volume raccoglie gli atti. Successivamente, nel novembre del 2013, Marco Biraghi e Silvia Micheli hanno pubblicato Storia dell’Architettura Italiana 1985-2015; quasi a conferma dell’urgenza dei temi qui delineati, il capitolo quindicesimo è intitolato L’eredità dei maestri e il recupero della teoria e analizza – in modo senza dubbio più approfondito – sia le esperienze di baukuh, qui menzionato, che quelle di Dogma (Pier Vittorio Aureli e Martino Tattara), a cui si fa riferimento nell’ultimo paragrafo.

[11] Sulle relazioni tra i concetti di evoluzione e rivoluzione in ambito architettonico si rimanda al lavoro di Gian Luca Porcile, Teoria architettonica e pensiero evoluzionista. L’analogia biologica in architettura tra XVIII e XXI secolo (tesi di Dottorato discussa nel 2011 presso la Scuola di Dottorato in Architettura e Design dell’Università di Genova).

[12] Il tema dell’indifferenza, al quale in questa sede è possibile solo fare un cenno, è ricorrente nelle posizioni teoriche qui brevemente prese in considerazione. A titolo esemplificativo si rimanda al n. 7 (estate 2013) di San Rocco, intitolato Indifference.