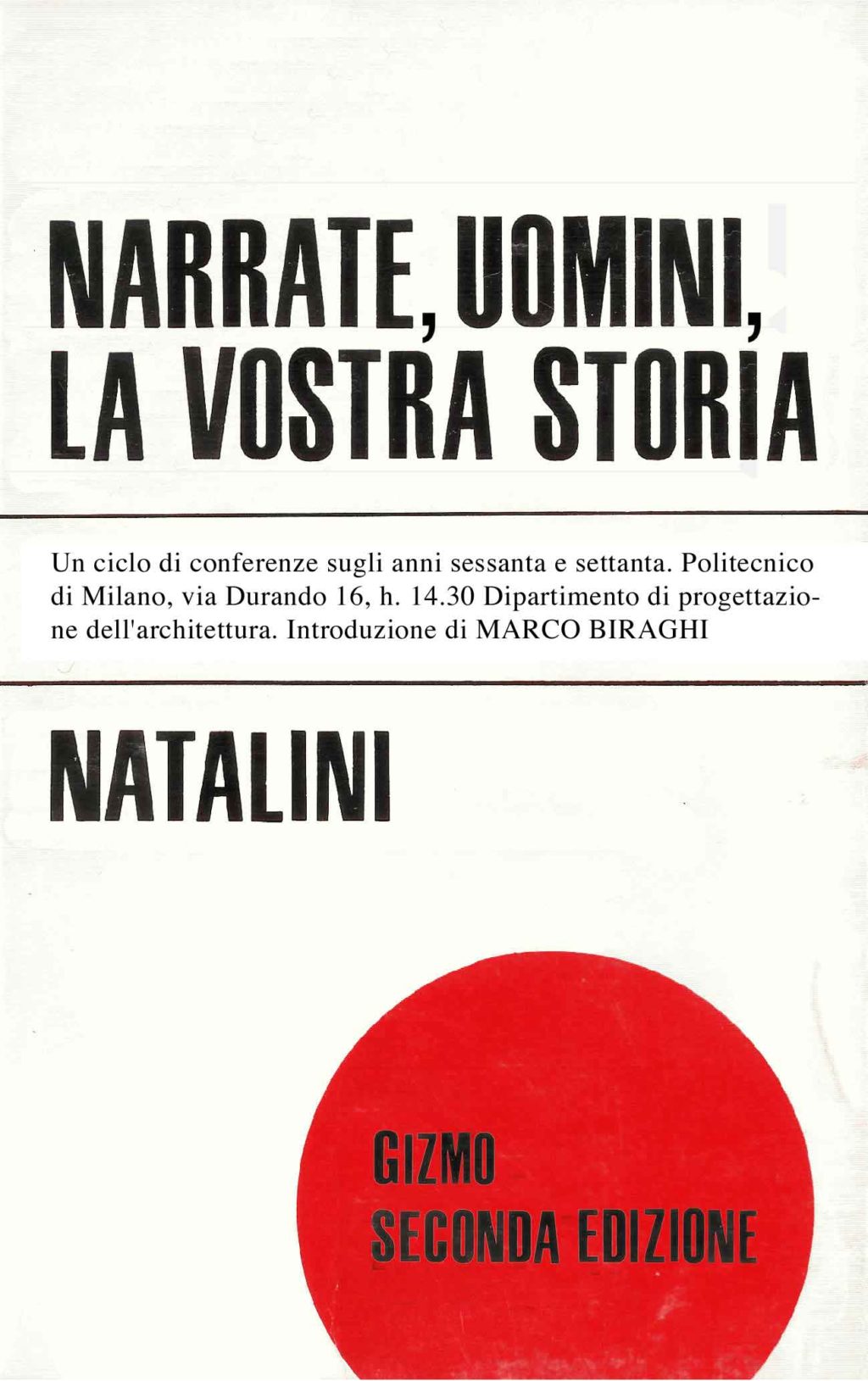

Apprendiamo la triste notizia della scomparsa di Adolfo Natalini. Pubblichiamo di seguito il testo della conferenza da lui tenuta alla Facoltà di Architettura Civile del Politecnico di Milano, all’interno del ciclo “Narrate, uomini, la vostra storia”, a cura di GIZMO. La riedizione del testo è stata pubblicata in Italia 60/70. Una stagione dell’architettura, a cura di M. Biraghi, G. Lo Ricco, S. Micheli, M. Viganò (Il Poligrafo, Padova 2005).

Introduzione

Narrate, uomini, la vostra storia, pubblicato nel 1942, è un testo straordinario, forse uno dei più celebri di Savinio, in cui sono radunate biografie immaginarie scritte molti anni prima. Come indicato nel risvolto del libro, è un invito alla confessione e vi è anche scritto che «nel vero ritratto l’essenza del personaggio prende stanza e si ferma per sempre e il committente perduta ogni ragione di vivere s’incammina falotico e svuotato verso la morte, di qui l’opinione degli antichi che chi si fa fare il ritratto cessa di vivere». Ho una passione sfrenata per Savinio scrittore, forse maggiore di quella che ho per Savinio pittore, che pure è un grandissimo artista, ed è questa passione che mi ha trascinato fin quassù a Milano, alla Bovisa a fare la mia parte in una serie di conferenze di personaggi del mondo dell’architettura che, insieme, dovrebbero ricostruire un quadro storico degli anni Sessanta e Settanta. Insomma, è per amore di Savinio che mi sottopongo a questa “pratica della confessione” ricordando, come dicevano i gesuiti, che bisogna peccare fortemente e pentirsi ancor più fortemente. È quindi per amore di Savinio che mi trovo qui a parlare di un qualcosa che ha fatto parte della mia vita e che ora, in un certo senso, la disturba.

La Facoltà di Architettura

Nel 1966, la situazione nelle scuole di Architettura non era tranquilla. A Firenze le occupazioni erano cominciate nel 1964. Il Sessantotto dell’Università francese è stato in un certo senso anticipato dai primi movimenti universitari in Italia che cominciarono nel 1964-1965. Nella scuola di Architettura avevamo dei docenti straordinari: Leonardo Benevolo, Ludovico Quaroni e, per un brevissimo periodo, c’è stato anche Adalberto Libera. A causa dell’atmosfera fiorentina, assolutamente insopportabile e sicuramente provinciale, se ne erano però dovuti andare tutti e nessuno dei docenti che arrivava da fuori veniva accettato. I professori fiorentini erano brave persone e tra loro c’erano alcuni personaggi che erano dei grandi artisti: i due più notevoli erano Ricci e Savioli, entrambi si chiamavano Leonardo, nomen omen. Sono stati miei professori e ho voluto loro molto bene, li ammiravo moltissimo: da loro penso di aver imparato la passione per il lavoro anche se la loro architettura non mi interessava assolutamente.

L’architettura che andava per la maggiore nella scuola fiorentina degli anni Sessanta era qualcosa tra espressionismo astratto e filosofia dell’esistenzialismo ed era tutta basata sulla gestualità: architettura come gesto, architettura come auto-rappresentazione. Però è singolare che la maggior parte delle architetture che si vedono ora, cosiddetti blob, siano esattamente come quelle di cemento che venivano fatte in maniera molto volgare negli anni Cinquanta – si osservi per esempio il lavoro degli anni Sessanta di Vittorio Giorgini. Si potrebbe dire che questi oggetti erano stati fatti molti anni prima di lui da Friedrick Kiesler e da tanti altri. Ma questo perché la novità, come insegnava John Donne – poeta metafisico del Seicento inglese noto in Italia per lo più perché ha scritto Per chi suona la campana – «la novità non è nient’altro che dimenticanza». Quindi, la situazione della scuola non era molto interessante per noi studenti o almeno non lo era per me.

Cultura architettonica internazionale

La situazione culturale era di grande fermento, ma forse la situazione più interessante, quella per la quale adesso possiamo riguardare agli anni Sessanta, era quella internazionale, quella della politica e delle grandi speranze: era un momento in cui c’erano, ad esempio, John F. Kennedy, Papa Giovanni XXIII e Nikita Krusciov. Non erano anni divertenti, erano anni di guerre e di paure.

Basti pensare che usciti dalla guerra in Corea eravamo entrati in quella del Vietnam, c’era la guerra fredda e la gente pensava che ci sarebbe stato un conflitto nucleare, per cui in Svizzera e in tutta Europa, a eccezione dell’Italia, perché l’Italia è un paese di speranzosi, si costruivano i rifugi antiatomici!

Quando sono andato a insegnare in America nel 1971, il secondo giorno che sono arrivato ho guidato una manifestazione alla conquista del Campidoglio a Providence, Rhode Island. La mattina dopo la CIA è venuta a casa mia a comunicarmi che io ero un gradito ospite per cui avrei dovuto stare buono e tranquillo, altrimenti mi avrebbero rimpatriato. Era stata invasa la Cambogia e nello stesso momento, per tenere buoni gli studenti universitari, è stato lanciato in America il movimento ecologista: ci sono sempre delle curiose storie sotto. Noi pensiamo che il mondo vada in una certa direzione poi si scopre che c’è sempre qualcuno che lo ha fatto girare dall’altra parte.

Nel 2000 la facoltà di Architettura a Delft organizzò un grande convegno che si chiamava New Babylon, in omaggio a Constant, un pittore che a un certo punto cominciò a produrre modelli di architetture e di urbanistica libertaria denominati, appunto, New Babylon: erano delle reti che stavano sopra le città, una sorta di baraccopoli sospesa nella quale ognuno poteva fare ciò che voleva. Constant divenne il guru degli occupanti delle case, degli squatters e dei provos che erano gli olandesi vestiti di bianco. Portò avanti questo lavoro per anni, producendo una serie di modelli e immagini. Lui lavorava all’interno del movimento situazionista, aveva rapporti con Guy Debord e con un singolare italiano che si chiamava Pino Gallizio, un farmacista di Alba che faceva il pittore e che produceva delle opere assolutamente demenziali. A questo convegno su New Babylon furono invitati Constant, che aveva circa ottant’anni, Peter Cook degli Archigram, il sottoscritto, Leon Krier e Rem Koolhaas. L’idea era quella di raccontare ciò che facevamo all’epoca e tentare di spiegare i rapporti che avevamo con Constant. Guardavamo Constant ma con un moderato interesse.

Conoscevamo il suo lavoro come quello di Yona Friedman, un altro che progettava queste “reti”. Però ognuno di noi tentava di parlare della propria esperienza, perché quelle italiane erano esperienze diverse da quelle francesi, inglesi e olandesi, così come la nostra era diversa da quelle degli altri gruppi fiorentini. Nel mio caso cercavo di spiegare quello che facevo in Olanda, cosa che loro conoscevano benissimo. Nacque un dibattito, poiché si domandavano come fosse possibile che io avessi fatto parte di Superstudio e successivamente avessi riempito l’Olanda di casette con il tetto a punta! Cercavo di spiegarlo e mostrai delle diapositive. In quel momento stavo costruendo una sorta di castello sull’acqua e avevo fatto il progetto durante l’estate al mare. Esibii degli acquerelli in cui c’erano dei castelli di sabbia con le donne nude. A distanza di un anno Martin Van Schaik, curatore del convegno e autore di Exit Utopia – un testo interessante con una bella copertina argentata – mi mandò una lettera di dodici pagine nella quale mi diceva: «Ma noi veramente non avevamo capito, lei aveva assolutamente ragione» e mi spedì un catalogo di una mostra di Constant composta di grandi acquerelli di donne nude. Gli olandesi devono avere pensato che ci fosse una strana relazione tra il suo lavoro e il mio, ma naturalmente non era assolutamente vero. Questo evidenzia la differenza tra come le cose avvengono e come le cose si interpretano. Lasciamo l’interpretazione agli storici e ai critici e anche agli spettatori; noi queste cose le abbiamo fatte, quello che volevamo dire lo abbiamo detto, quello che volevamo fare, al 35%, lo abbiamo fatto.

Storia e progetti di Superstudio

Superstudio è un gruppo di architetti fondato a Firenze nel 1966, esattamente il 4 novembre, il giorno dell’alluvione. Quella mattina andai allo studio perché dovevo disegnare il manifesto della Superarchitettura, una mostra che si doveva tenere il 4 dicembre a Pistoia, la mia città natale. La mattina, l’Arno aveva già cominciato a straripare; però non c’erano notizie, non si sapeva nulla, io non sentivo la radio, non leggevo i giornali, insomma andai allo studio e lavorai tranquillamente fino alle cinque di pomeriggio, quando mi stufai e andai via. Alle sei venne la seconda ondata per cui lo studio si allagò. La coincidenza delle date è stata notata da Arata Isozaki, che ha rilevato il caso nel suo saggio Superstudio and the traces of the flood.

Superstudio è stato un gruppo d’avanguardia molto attivo tra il 1966 e il 1973: il 1966 è stato l’anno della fondazione e il 1972 l’anno della mostra Italy: the New Domestic Landscape a New York. Questo evento sanciva il predominio del design italiano sulla scena mondiale: tra i dodici grandi designer italiani, a ognuno dei quali era dedicata una sala, c’erano cinque dei cosiddetti radicali, quali Archizoom, Superstudio, Ettore Sottsass, Ugo La Pietra e Gaetano Pesce. La situazione delle avanguardie era rappresentata in maniera straordinaria con valenze uguali se non superiori a quelle dei grandi designer come Gae Aulenti, Joe Colombo e Marco Zanuso. Nel 1973 Superstudio e gli altri gruppi di architettura radicale cercarono di dare vita a una scuola che costituisse un’alternativa alle scuole di architettura tradizionali. Naturalmente il progetto naufragò, però forse questo è stato il momento di maggiore aggregazione e di maggiori speranze per questo movimento di avanguardia. Successivamente, Superstudio ha continuato a vivere facendo altre cose. Nel 1986, abbiamo deciso di smettere di usare questo nome collettivo anche perché, essendo durati vent’anni, ci sembrava anche troppo per un movimento d’avanguardia. Dicevamo sempre che Superstudio era il più longevo tra i gruppi d’avanguardia e cercavamo di durare più degli altri, ma c’erano i Rolling Stones che ci avrebbero battuti e quindi abbiamo desistito!

Superstudio è stato visto retrospettivamente come un movimento situazionista, che ha usato gli strumenti classici dell’architettura per esercitare la critica non solo sull’architettura e sulle idee correnti ma anche sulla società. Superstudio usava gli artifici retorici della metafora e dell’allegoria e gli strumenti dell’ironia e dell’immaginazione, muovendosi in una terra di nessuno tra arte e architettura, per tentare incursioni nel campo della politica, della sociologia e della filosofia. Per questo è stato una vera avanguardia, nel senso militare che gli è proprio: un gruppo che avanzava distruggendo le prime difese dei nemici e che si sacrifica per aprire la strada al grosso dell’esercito. Cercavamo di distruggere il sistema esistente in modo da preparare le condizioni per l’instaurazione di un nuovo sistema libero dalle divisioni, dal colonialismo culturale, dalla violenza e dal consumismo; inseguivamo l’utopia di un mondo e di una vita liberati dal lavoro, la vita senza oggetti. I nostri lavori, come Monumento Continuo e 12 Città Ideali usavano l’utopia negativa, altri come gli Istogrammi additavano la via della riduzione e il minimalismo, altri ancora, come gli Atti fondamentali erano una meditazione esistenziale. Nel 1973 abbiamo ritenuto concluso il nostro compito di avanguardia: non avevamo vinto la guerra, ma solo qualche battaglia.

In una delle foto dell’inaugurazione della mostra Superarchitettura del 1966 a Pistoia, si può riconoscere Massimo Morozzi, Andrea Branzi e me. La Superarchitettura era, come scriveva il manifesto, l’architettura della superproduzione, del superconsumo e della superinduzione al superconsumo, l’architettura del supermarket, del superman e della benzina super. Erano delle formulazioni volutamente dogmatiche e ironiche che utilizzavano i linguaggi degli slogan pubblicitari. Il lavoro che noi facevamo era un tentativo di guerriglia culturale: lavorare all’interno del sistema utilizzandone i mezzi ma stravolgendone il senso.

In questi primi anni di lavoro, producevamo dei pamphlet, degli scritti con delle illustrazioni, sopravvivevamo facendo oggetti, disegnando interni, disegnavamo delle lampade che non avevano nulla a che vedere con la razionalità e l’illuminotecnica ma che erano “immagini”. Il gruppo era formato da cinque persone e produceva delle tavole sinottiche del proprio lavoro, come Viaggi nella regione della ragione, che raccoglieva progetti come quello per la Fortezza da Basso di Firenze, in occasione di un grande concorso internazionale.

A un certo punto, molto presto, pensammo che tutta l’attività di progettazione fosse un’attività poco rilevante. Per persone che speravano di cambiare il mondo, l’attività della progettazione era un’attività collaterale alla quale dedicare la minore quantità di tempo e di energie possibile. Pensammo, quindi, di risolvere una volta per tutte i problemi dell’architettura utilizzando una griglia omogenea e isotropa, e pubblicammo un piccolo catalogo intitolato Istogrammi d’architettura. Gli istogrammi sono diagrammi tridimensionali non continui e per noi costituivano delle variabili per costruire oggetti, case e pezzi di città. Agli inizi avevamo partecipato a un concorso per un laminato plastico decorativo della Abet Print. Pensammo di fare un laminato a quadretti di cm 3 x 3, perché a quei tempi, quando si costruivano dei mobili rivestiti in laminato plastico bianco, si vedeva una sottile riga nera – il laminato plastico è composto da una serie di strati di cui solo l’ultimo decorato. Noi pensavamo di fare dei mobili nei quali le varie superfici fossero tutte uguali senza angoli e quindi volevamo che la riga dell’angolo fosse uguale alle altre. Per cui facemmo questo laminato plastico e naturalmente la Print disse che quello era un prodotto che non avrebbe comprato mai nessuno. Allora Print lo produsse solo per noi. Poiché nessun’altra ditta pensava di produrre i mobili che proponevamo, fondammo una ditta d’arredamento che si chiamava Misura. Erano mobili scomodi – ma l’arte è sempre scomoda – che però ebbero uno straordinario successo di critica e di pubblico.

Pubblicammo un catalogo che doveva servire a fare tutto. Inoltre c’erano dei sottocataloghi come ad esempio il catalogo delle ville, che serviva a fare delle ville italiane; c’era quello delle ville di città, delle ville al mare, delle ville di montagna: l’idea era quella secondo la quale quando arrivava un cliente che voleva una casa, gli si proponeva la realizzazione di una di queste abitazioni. Ma i clienti scappavano sempre e non ne abbiamo realizzata neanche una. La stessa cosa facevamo con i modelli di organizzazione del territorio. In Monumento Continuo, una specie di storyboard per un film che volevamo fare, c’era l’idea di una struttura omogenea e isotropa che, attraversando tutta la terra, risolveva di volta in volta le varie situazioni di rapporto con la natura e con le architetture. Da queste venivano prodotte delle immagini che poi dovevano servire come still life per fare questi film, poi solo in parte utilizzate in altri film – una delle più celebri è quella che rappresenta il Monumento Continuo a New York. Alcune di queste immagini, a distanza di tempo, vengono viste come immagini profetiche.

Tempo fa facevo vedere queste immagini in Olanda e uno studente esclamò: «Ah! Avevate già distrutto le Torri gemelle!». Ovviamente non le avevamo distrutte, poiché questa è un’immagine del 1969-1970 e le Torri gemelle sono state ultimate nel 1971-1973. Superstudio aveva elaborato anche una serie di Progetti Didattici. Per esempio c’era un progetto sugli specchi: in quegli anni si pensava che l’architettura di vetro fosse un’architettura ecologica, poiché rifletteva il mondo e quindi era invisibile. In realtà le architetture specchianti riflettono l’intorno che è un mondo orrendo, fatto di parcheggi e di brutti edifici. Come dice Jorge Luís Borges: «Gli specchi e il coito sono abominevoli perché raddoppiano l’umanità». Sugli specchi siamo d’accordo sul resto un po’ meno! Abbiamo fatto un progetto, uno studio per una diga davanti alle cascate del Niagara, era previsto che fosse tutta quanta rivestita di specchi ed era stata calcolata per resistere alla forza dell’acqua per un certo numero di anni. Non si sarebbe svelato il numero degli anni e questo avrebbe generato grandi benefici turistici, perché tutti sarebbero andati là sperando di vederne il crollo. Questo è ciò che dell’architettura affascina: la gente va a Pisa perché spera di vedere crollare la torre e va a Venezia nella convinzione che prima o poi scompaia. La gente fondamentalmente odia l’architettura, basta leggere i libri e i giornali!

Per Gli Atti Fondamentali, avevamo pensato di fare dei film che riguardavano la vita, l’educazione, la cerimonia, l’amore e la morte. Erano dei tentativi di indagare un campo tra l’antropologia e la filosofia utilizzando i pochi strumenti a nostra disposizione, ossia il disegno, la scrittura e l’architettura. Pensammo che tutto questo potesse avere una diffusione maggiore utilizzando un veicolo quale la cinematografia. Di questi film vennero preparati gli storyboard e le immagini. Lo storyboard per il primo film che si intitolava Vita o Supersuperficie venne presentato alla mostra Italy: the New Domestic Landscape. Era un film professionale di animazione in 35 mm, girato grazie a un generoso finanziamento che avevamo ricevuto dall’Eni con l’aiuto del MoMA. Negli altri film non fummo così fortunati: i finanziatori non ci furono mai. Di conseguenza il secondo film, intitolato Cerimonia, venne prodotto con mezzi di fortuna e gli altri rimasero solo in forma di storyboard. Nel film Supersuperficie, si ipotizzava una rete di informazioni ed energie, la quale però forniva anche il necessario per vivere, quindi c’era anche da mangiare e da bere. Si trattava di un progresso rispetto a internet. L’allestimento alla mostra per il MoMA era un cubo di specchi all’interno del quale c’era una piccola macchina che rappresentava una di queste spine universali, alla quale erano attaccati diversi marchingegni, tra cui un piccolo monitor che trasmetteva a circuito chiuso il film Vita.

Nel 1973-1974 pensammo di dedicarci a un altro tipo di lavoro con gli studenti dell’Università di Firenze. Con Alessandro Poli cominciammo un lavoro di ricerca sulle culture materiali extraurbane. Ci interessavamo di oggetti di uso semplice, di attrezzi contadini, dell’artigianato e delle costruzioni senza architetti: cercavamo le radici della creatività. Questo lavoro ci ha portato a un’indagine sul campo – prima estesa a tutte le regioni italiane poi ad altri paesi come la Grecia – grazie alla quale cercavamo di vedere come lo stesso attrezzo si modificasse da luogo a luogo secondo le disponibilità. Facevo le lezioni all’Università su oggetti di uso semplice, per esempio su bastoni, sedie, coltelli e pentole: li portavo in aula per fare vedere come funzionavano e perché erano costruiti così. Per una Biennale di Venezia producemmo un lavoro che si chiamava

La moglie di Lot e La coscienza di Zeno. Era una specie di macchina celibe, un tavolo sul quale c’erano dei modelli in sale; sopra c’era un marchingegno contenente dell’acqua corrente che, attraverso un tubicino, scendeva goccia a goccia sul modello di sale e lo scioglieva, rivelando qualcosa che c’era nel suo interno. I modelli erano una piramide egizia, il Colosseo, una chiesa romanica, Versailles e il padiglione L’Esprit Nouveau. Quando il modello si era sciolto, si rivelava al suo interno un’altra cosa: una figura geometrica, un uovo, un pezzo di pane. Successivamente l’acqua salmastra fluiva all’interno di altri tubicini, finendo in un recipiente, poi evaporava e rimaneva solo il sale. Un po’ per volta questi archetipi di architettura si scioglievano, mostrando il loro vero contenuto. La spiegazione del tutto risiedeva in una lastra di ottone incisa, posizionata sotto, che veniva ricoperta dal sale: via via che si rivelava il sopra si copriva il sotto.

Nel 1979 ho pensato che il tempo dell’apprendistato e della ricerca fosse finito, perché avevo già 38 anni e ho deciso di diventare un architetto “normale”, e così ho cominciato a fare dei progetti e a partecipare a dei concorsi. Superstudio ha continuato a esistere come società di mutuo soccorso tra di noi fino al 1986.

Secondo una logica ciclica, nel 2000 è iniziato una specie di grande revival dell’architettura radicale. Sono state organizzate mostre prima in Francia, poi in altri luoghi. Il Centre Pompidou ha acquisito metà del nostro archivio per cui, con i soldi di questa generosa acquisizione, abbiamo fondato un’associazione culturale per gestire l’archivio e le mostre. Due americani hanno scritto un libro che si intitola Superstudio life without objects, pubblicato da Skira, come catalogo di una mostra itinerante che ha avuto diverse sedi: la prima è stata allestita a Londra, dove, al Design Museum, in due mesi, ha avuto 70.000 visitatori; poi si è spostata a New York al Pratt, all’Artists Space e allo Story Front, successivamente in California in uno straordinario edificio di Craig Elwood e infine in Olanda.

Nella mostra organizzata a Middleburg, è stato progettato un allestimento che è la prima opera di Superstudio fatta dopo il 1986, in cui abbiamo organizzato un grande parallelepipedo grigio che stava dentro una straordinaria sala gotica. Sulle pareti grigie, erano appesi dei quadri, dei disegni e delle foto. All’interno del parallelepipedo, c’era un cinema dove si vedevano dei film e sopra c’erano degli oggetti. Andando a una delle estremità di questa galleria superiore e guardando dall’alto si vedevano, in un punto difficilmente accessibile, gli istogrammi d’architettura.

Dei cinque eroi originali, Roberto Magris, che purtroppo è morto, non ha fatto in tempo a vedere l’inaugurazione della mostra di Superstudio. Al suo posto abbiamo recuperato un sesto fantasmatico membro, Alessandro Poli, che era stato con noi dal 1970 al 1972. Chiaramente non sono le stesse persone ritratte nelle foto del 1981, né le stesse persone ritratte nelle foto del 1971. Noi siamo sempre qualcun altro.

Differenze tra Superstudio e Archizoom

[Prende la parola Paolo Deganello] Io sono uno dei membri del gruppo Archizoom, che insieme al gruppo Superstudio ha portato avanti una certa esperienza di architettura radicale a Firenze. Quella prima mostra della Superarchitettura fatta a Pistoia è una mostra promossa da Adolfo Natalini, che era anche pittore e che mi chiamò per chiedermi se fossimo in grado di fare una mostra in galleria. Era molto importante e a questa iniziativa noi abbiamo risposto con la massima disinvoltura e il massimo entusiasmo senza avere niente da mostrare. Allora c’era un’occasione dovuta alla “mafietta” che Adolfo Natalini aveva intorno a sé insieme a un gruppo di pittori pistoiesi, alcuni di grande qualità, che poi hanno fatto parte della storia dell’arte contemporanea. C’era la disponibilità di questa galleria, eravamo compagni di corso, laureati da poco ma non eravamo ancora assistenti di Savioli e si voleva organizzare una mostra insieme: inventare, costruire delle cose senza avere degli strumenti per pensare minimamente al successo di una mostra. C’era una fiducia in noi stessi, una convinzione di poter svolgere un ruolo in quel contesto storico; c’era una grande fiducia nei nostri strumenti; c’era una grande domanda di progetto ma c’era un numero limitatissimo di studenti che si dedicavano al progetto. Queste condizioni oggi sono totalmente assenti e questa è una differenza molto importante da cui bisogna partire, da parte nostra, per leggere il tempo con cui ci confrontiamo e, da parte di chi è affascinato dall’esperienza degli anni Sessanta, per fare ricerca. Quello per cui io sono profondamente in disaccordo con Adolfo è che ogni contesto presuppone una generazione che voglia distruggere per costruire. Non si può dare un tempo storico in cui non ci sia chi non si pone l’obiettivo di negare lo stato presente delle cose e sperare che possa sopraggiungere uno stato migliore.

L’ipotesi che avanza Adolfo Natalini è che quella speranza oggi può essere trovata solo nell’annullamento dell’eccezione e nel ritorno alla legittimazione della storia, del contesto in cui l’opera architettonica viene realizzata e del contesto disciplinare. Forse è diversa l’esperienza di Archizoom da quella di Superstudio, ma sulla questione del rapporto con la nostra disciplina, il gruppo Archizoom aveva una posizione di rifiuto dello statuto disciplinare che ci insegnavano.

Superstudio era poco interessato alla didattica che veniva quotidianamente insegnata, però la sua posizione era più positiva. La posizione degli Archizoom era più negativa, noi rifiutavamo tutte le regole della disciplina; nella nostra esperienza c’era un’identificazione politica molto più profonda, molto più radicata, viscerale, passionale. Adolfo Natalini ha intrapreso anche l’attività di pittore e credo che sia disposto a riconoscermi che è stata una sua esperienza importante. Quello che volevo mettere in evidenza è che nell’esperienza di Superstudio la variabile Pop Art inglese è stata importante, assolutamente inesistente nella cultura di progetto di Archizoom. Io che insegno in una scuola di provincia, quale Firenze, una disciplina provinciale, qual è il design, ho dovuto lottare per portare un corso di arte contemporanea, perché le scuole di architettura non offrono più un confronto con l’arte. Queste sono differenze profondissime che stanno tutte dentro una grossa riflessione che oggi secondo me va fatta sulla disciplina. Il fascino dell’architettura radicale, pur nelle differenze tra il gruppo Archizoom e Superstudio, sta nella capacità di rimettere in discussione tutti i principi fondamentali del progetto. È questo, secondo me, che fa intravedere delle prospettive in cui l’operazione di progetto può essere un processo di costruzione, non un progetto di rinuncia.

[Prende la parola Adolfo Natalini] L’intervento di Deganello è sempre molto denso, appassionato e con un fondo anarchico che noi abbiamo sempre apprezzato fin dalla più tenera età. Vorrei fare un’unica osservazione quando lui sottolinea la differenza nei confronti della disciplina che esisteva tra Superstudio e Archizoom. Noi abbiamo sempre avuto nei confronti della disciplina un atteggiamento duplice, da una parte la negazione della disciplina, dall’altra cercavamo, sebbene in maniera molto ingenua, una rifondazione dell’architettura: ne sono una dimostrazione gli Istogrammi che adesso vengono visti come anticipazione del Minimalismo. Infatti quando ci fu la Triennale del 1973, si confrontarono le due armate della “Tendenza” e dei “Radicali”: noi eravamo da entrambe le parti. Con uno stand nella sezione dell’Architettura Radicale, organizzato da Ettore Sottsass, e con un altro stand sugli Istogrammi nella parte della Tendenza, organizzata da Rossi. Evidentemente questa nostra duplice anima per molti era incomprensibile, ma entrambi questi movimenti avevano visto in noi qualcosa che era a loro assimilabile.

Libri e riviste

Le immagini e i progetti da noi elaborati, a distanza di tempo e per come vengono di solito ripubblicati, sono considerati delle opere d’arte; in realtà per noi erano le illustrazioni di un discorso che utilizzava i metodi dell’arte o magari dell’architettura per parlare però d’altro. Un lavoro di Superstudio che ha avuto una grande diffusione mediatica si intitola Le 12 città ideali. Avevamo scritto dodici racconti di utopie architettoniche, che erano illustrate e che erano in realtà utopie negative: si cercava di mettere in rilievo in che modo una serie di idee correnti avrebbero provocato dei disastri totali se applicate. Le 12 città ideali è stato un lavoro molto pubblicato e tradotto in diverse lingue, in un certo senso ha anche influenzato Le città invisibili di Italo Calvino. Allora editor della Einaudi, Calvino ebbe in lettura il testo prima di pubblicare il suo e ce lo rimandò indietro dicendo che il testo era interessante, ma che non rientrava nella loro ottica. A distanza di un anno, pubblicò Le città invisibili – c’è una pubblicazione su «Il Mondo» che documenta questo fatto. Le 12 città ideali era un apologo che terminava dicendo che quello che era stato scritto era una specie di test e al lettore era richiesto di dichiarare quante di queste città riteneva utili per il genere umano. A seconda del “numero” che lui dichiarava veniva classificato con epiteti ingiuriosi che andavano da “imbecille” a “dittatore”.

Una foto documenta alcuni mobili della serie Misura, con sullo sfondo un contadino vicino a una coppia di buoi. La didascalia di questa immagine, pubblicata su «Domus», riportava: «Due architetti accompagnano due clienti in visita allo showroom del Chianti». Quelli che facevano la pubblicità su «Domus» si indispettirono molto e minacciarono che nel caso la rivista avesse pubblicato ancora quel genere di cose, loro avrebbero smesso di finanziare. Di conseguenza

«Domus», che ci aveva sostenuto tantissimo, cominciò a estrometterci. Pertanto noi decidemmo di pubblicare solo con chi non avesse fatto censure al nostro lavoro e la decisione ricadde su «Casabella» – che era la rivista più noiosa del mondo a quei tempi. Era diretta da Antonio Bernasconi con Giovanni Klaus Koenig ed era concentrata sulle polemiche universitarie. Però c’era un giovanotto, di nome Alessandro Mendini, a cui proponemmo: «Noi pubblichiamo tutto il nostro lavoro su «Casabella» insieme a quello dei nostri amici – gli Archigram, gli Street Farmer, Hans Hollein, Walter Pichler, Raymund Abraham, Haus-Rucker-Co., Coop Himmelblau, come tutta la banda dell’Architettura Radicale – però i patti sono questi: noi ti diamo le pagine già composte e tu le pubblichi fedelmente». Mendini ebbe il coraggio di accettare. Quindi «Casabella» diventò una specie di house organ dell’Architettura Radicale.

Architetture di Natalini

Secondo quanto scrive Hans Ibelings – critico olandese autore del best-seller Supermodernism e del più recente Unmodern Architecture, un libro sul tradizionalismo contemporaneo in Olanda: «Natalini è uno dei tanti architetti che sono destinati a confrontarsi con il loro primo lavoro per tutti gli anni a venire ed è quasi impossibile per Natalini-architetto uscir fuori dall’ombra dei primi progetti di Superstudio. Ciò è dovuto al fatto che i primi progetti non realizzati di Superstudio hanno resistito così bene alla prova del tempo da assicurarsi un posto nei libri di storia e hanno recentemente rincominciato a riscuotere un’entusiastica ammirazione». In linea di massima gli enfant prodige hanno sempre la fortuna di morire da giovani e quindi nessuno poi li confronta con quello che hanno fatto in seguito. Il mio destino è stato quello di passare da enfant prodige a “vecchio bischero” senza essere mai stato un architetto maturo: in altre parole quando ero giovane nessuno ci faceva lavorare, dicendo: «Siete giovani, aspettate» mentre adesso ci dicono: «Dovete fare posto ai giovani». Quando eravamo giovani ci dicevano che eravamo avanguardisti e adesso che non lo siamo abbastanza! Dopo il periodo di Superstudio, ho cominciato a produrre progetti per concorsi che all’inizio erano molto teorici, come quello per la ricostruzione della piazza centrale di Francoforte, oppure per la zona del muro del pianto a Gerusalemme. Eravamo stati invitati da Teddy Kollek, sindaco di Gerusalemme, a produrre un progetto per la spianata davanti al muro del pianto, una zona nella quale le quattro comunità religiose si combattevano ferocemente, che i religiosi oltranzisti volevano tenere libera per la preghiera e che gli archeologi desideravano scavare. Noi facemmo un progetto di compromesso, abbastanza interessante, che venne approvato, ma poi bloccato perché scoppiò la guerra del Libano. Nella piazza di Francoforte feci altri progetti, come una piccola casa che alla fine ho costruito, che era all’angolo tra due strade ma che per me doveva essere una specie di casa d’angolo tra due culture, cioè la cultura tedesca autoctona e la cultura italiana del progettista. Nel 1979 ho vinto un concorso per fare una banca ad Alzate Brianza, tra Como e Bergamo. È il primo edificio che ho costruito e qui è un po’ successo come con Superstudio, cioè, lo hanno sempre considerato l’edificio più bello che ho fatto, per cui poi mi dicono: «Ma come mai era tanto bravo e poi è rimbecillito?». È un po’ quello che diceva Ibelings. Ho sempre fatto un’architettura che è stata accusata di essere nostalgica. Ma non è una nostalgia del ritorno a casa, del ritorno indietro, è una nostalgia di qualcosa che non c’è.

L’italiano è una lingua molto povera di parole per quanto riguarda i sentimenti, mentre altre lingue sono più articolate. Il tedesco – io ho lavorato molto in Germania – dispone di due vocaboli per descrivere la nostalgia: uno è Heimweh, che significa “la nostalgia del ritorno a casa” e l’altro è Sehnsucht, ossia “tendere a”, una nostalgia verso qualcosa che non c’è. Io penso che il lavoro che faccio sia segnato da questo tipo di nostalgia verso qualcosa che non c’è e che potrebbe essere, che magari somiglia a qualche cosa che c’è già stato, allo stesso modo in cui noi, invecchiando, assomigliamo sempre più ai nostri padri. D’altronde, i biologi ci raccontano che la vita ha un solo senso, ossia quello di trasmettere DNA da una generazione all’altra, e che noi siamo i portatori sani del DNA, il che, da una parte, può sembrare poco ma dall’altra ha a che vedere con l’eternità. Nel mio lavoro odierno io ritengo sia contenuto in gran parte il primo lavoro anche se è difficile rintracciarlo: io faccio un lavoro che è ancora anti-utopico, se intendiamo come unica utopia oggi possibile quella della globalizzazione. Oggi l’architettura è omogeneizzata da un cinico e inutile sperimentalismo; l’unica reazione possibile è dunque un ritorno all’ordine o meglio alla tradizione, che poi è il patrimonio consolidato di esperimenti che hanno avuto successo.

All’utopia della globalizzazione oppongo la durezza dei mondi locali e la necessità della bellezza: il lavoro di Superstudio era necessario negli anni Sessanta, quello che ho fatto dopo, in Italia, in Germania e in Olanda, secondo me era necessario negli anni Novanta e all’inizio di questo secolo. Allora occorreva una rivoluzione, una rottura rispetto a una cultura stabilizzata dal sistema. Oggi,

cadute le ideologie, occorre un lavoro di resistenza contro il liberismo e il consumismo, contro i tempi veloci delle mode e dell’estetica vuota, contro i personalismi e gli inutili sperimentalismi. Dopo gli anni dell’Avanguardia, con Superstudio ho pensato di essere vaccinato a sufficienza contro la “malattia del moderno”, così non mi ha toccato l’eclettismo del post-moderno, il barocco tecnologico dell’High-tech, né il post-espressionismo costruttivista. Adesso vedo passare il Radical Chic minimalista e il Funzionalismo esaltato dal Supermodernismo: Ulisse si era fatto legare all’albero della nave per resistere ai richiami delle sirene; io non l’ho fatto ma, come i suoi marinai, mi sono fatto tappare le orecchie con la cera, così ogni giorno non devo ascoltare i canti ammaliatori delle riviste e gli entusiasmi e le passioni dei miei studenti e collaboratori. So benissimo che questa rinuncia alla sperimentazione contemporanea mi toglie dalla corsa al successo e dalla celebrità, ma penso che ci siano valori più alti di quelli promessi dalla novità: sono i valori di una città dignitosa e civile capace di trasformarsi senza perdere il suo patrimonio di bellezza e umanità, sono i valori di un’architettura calma e solida capace di rassicurarci e difenderci dalle offese degli uomini. Le architetture che negli ultimi vent’anni ho progettato e costruito sono architetture di resistenza. Dal 1979 ho lavorato sulle città storiche europee e mi sono confrontato con realtà diverse. I libri e le riviste mi mostrano un mondo in cui l’architettura produce solo novità e diversità senza nessuna attenzione ai luoghi, alle persone e alle necessità; si tratta di un’architettura che mira solo all’auto-affermazione attraverso l’artificio della meraviglia, causato dalla diversità e dalla bruttezza. Così l’unica posizione di avanguardia è quella di affermare l’unicità dei luoghi, i bisogni, i desideri e le speranze delle persone. Non è la ricerca di un’inutile originalità, ma di una necessaria originalità. Il mio lavoro aspira a una normalità senza tempo, vorrei scomparire dentro le mie costruzioni e vorrei che le mie costruzioni scomparissero nella città e diventassero un paesaggio per vivere serenamente. C’è un passo straordinario di Thomas Stearns Eliot tratto da Gerontion che dice: «non sei né giovane né vecchio ma è come se dormissi dopo pranzo sognando di entrambe queste età. Eccomi qui, vecchio in un mese arido». L’atteggiamento al 50% positivo nei confronti della disciplina caratteristico di Superstudio mi ha portato successivamente a esercitare la professione di architetto in maniera normale, perché mi sembra che oggi sia l’unica avanguardia possibile. Tutto quello che vediamo in giro è una specie di lavoro di avanguardia cinico, privo di qualsiasi ideologia. Guardando i libri e le riviste, mi stupisco nel vedere quella che viene considerata oggi l’architettura sperimentale, l’avanguardia contemporanea che cerca di distruggere la disciplina! In effetti lo fa, con l’architettura del virtuale. Il tentativo di distruzione della disciplina odierno è un tentativo talmente deprimente che l’unica possibilità è quella di cercare di resistere contrapponendo a un’architettura della globalizzazione, dello sradicamento, della leggerezza, dell’auto-rappresentazione, della novità e dello spreco, un’architettura attenta ai luoghi, ai desideri, all’economia.

Non voglio portare la discussione su un piano etico riguardo la salvaguardia del territorio e della natura, ma io credo che le città oggi abbiano delle necessità di trasformazione e che non hanno così tanto bisogno di un’invenzione morfologica né di un’eccessiva sperimentazione tecnologica. Ciò che abbiamo a disposizione è più che sufficiente per poter realizzare le città in un modo più che decente. Penso che il lavoro di architetti come Gino Valle o Vittorio Gregotti sia un ottimo lavoro, senza bisogno di prendere a esempio Greg Lynn, Morphosis, OMA, Massimiliano Fuksas.

Ho lavorato per quasi quindici anni in Germania e negli ultimi tempi nell’ex Germania Est, a Lipsia, a Dresda e a Berlino. Nel 1994 mi venne richiesto di sostituire una fabbrica vicino al centro storico con un isolato misto di abitazioni e negozi. Lipsia è una città bellissima, in gran parte costruita di pietra in un periodo di grande fioritura economica, nella cosiddetta Gründerzeit. A Lipsia, come in tutte le altre città tedesche, vendono dei libri straordinari dove ci sono foto di com’era prima e alla fine della guerra e una volta ricostruita. Gran parte delle città tedesche sono state riedificate e delle parti sono state ricostruite in maniera il più possibile filologica mentre altre parti in maniera bizzarra e moderna. Se si confrontano le foto del “prima” e del “dopo”, la conclusione è sempre la stessa: era meglio prima. Quando sono andato a lavorare a Lipsia c’erano ancora le rovine della guerra. Alcuni isolati erano stati distrutti ed erano rimasti vuoti, in altri posti erano state ricostruite case che erano nella maggior parte dei grandi prefabbricati in cemento, dei Plattenbau, e assomigliavano in maniera disperata alle Unité d’Habitation di Le Corbusier. I tedeschi ci avevano creduto e avevano fatto queste “casone” assolutamente invivibili, che poi hanno cominciato a distruggere. Adesso invece pensano di conservarle, perché è giusto che rimanga la memoria anche di questi periodi di grandi illusioni e di grandi speranze in cui il socialismo aveva preso il potere. Le rovine hanno uno straordinario fascino, si dice che le buone architetture fanno buone rovine. Nei quadri di Bernardo Bellotto, le rovine conservano ancora la memoria delle architetture. In uno in particolare, che rappresenta la torre di una chiesa demolita, si vedono i mattoni uno per uno e si vede anche un omino che sale una scala: era una specie di segno di speranza e di resurrezione. A Lipsia, come in ogni città in cui ho lavorato, ho cercato di imparare dalla città. Cercavo di ritrovare le figure della città che in questo caso erano i passaggi, le torri e gli angoli delle straordinarie costruzioni di questa città tardo ottocentesca. Ho cercato di costruire un piccolo isolato composito, attraversabile in due sensi e dove, su una strada principale, c’erano negozi e uffici. A un angolo c’era una specie di torre che colloquiava con una piccola piazza e sulla corte interna c’erano delle abitazioni. L’architettura era composita: quella delle case e degli uffici era configurata in un certo modo, quella dei negozi in un altro, però il tutto aspirava a una normalità, a parlare una lingua dei luoghi. Gli edifici erano organizzati in maniera canonica: seguivano il filo strada e si dividevano in un basamento che si sviluppava su un piano nobile e in un attico. Nelle costruzioni del Nord Europa i tetti sono molto belli e importanti, sono delle “cose mosse”: è un po’ come se i tetti, dai profili a schiena di drago, pettinassero le nuvole; i cieli del Nord Europa sono diversi dai nostri, hanno bisogno di un diverso trattamento. Alcune parti dell’isolato in un certo senso tentavano di rassomigliare a un’immagine industriale analoga a quella che c’era stata prima; in altri casi, l’edificio cercava di colloquiare con quanto di meglio era stato fatto nella ricostruzione postbellica di Lipsia. L’edificio rosso in mattoni era considerato un capolavoro della prefabbricazione, è rimasto lì e mi sembrava giusto instaurare un dialogo anche con questo. Un mio secondo progetto si trova in una città diversa che è Siena, una straordinaria città storica dove, all’interno delle mura urbane, mi era stato chiesto di ristrutturare un vecchio ospedale pediatrico fatto negli anni Cinquanta dal Genio Civile. Era un edificio molto grande, assolutamente incongruo per Siena, da trasformare in una sede per una facoltà universitaria. La trasformazione era, secondo me, impossibile. L’edificio era molto brutto, quindi ne ho proposto e ottenuto la demolizione e la sostituzione con un altro edificio. Poi nel corso del progetto, l’edificio è cresciuto: in un primo tempo doveva contenere una facoltà di 10.000 mq circa, in un secondo momento una di 20.000. Quindi abbiamo dovuto costruire gran parte dell’edificio sottoterra e poi abbiamo cercato di articolarlo per rompere un po’ questo grande volume. L’edificio si divide in tre parti: una parte rettilinea che contiene i dipartimenti e gli studi dei professori, una parte centrale che contiene le aule e gli anfiteatri e un’altra curva che contiene una grande biblioteca su cinque piani. Le tre parti si articolano verso valle in modo da avere delle corti e delle viste verso lo splendido panorama della campagna senese. Verso la città, l’edificio è ancorato a un grande muro che sta sulla strada. C’era un muro storico che abbiamo dovuto in parte demolire: edificato in periodi diversi, tra il Trecento e l’Ottocento, ne abbiamo tenuto un frammento trecentesco e il resto l’abbiamo sostituito con un muro traforato, in modo da creare una zona di sosta per gli studenti, perché la strada è molto stretta e abbastanza trafficata. Dall’esterno l’edificio non è molto visibile e aspira a ricreare una situazione analoga a quella delle cortine murarie senesi. L’edificio si inserisce nel paesaggio colloquiando con esso: poiché è la sede di un’istituzione, un pezzo dell’università, si relaziona agli altri grandi edifici dei conventi e delle istituzioni scientifiche. C’è una serie di interspazi tra la strada e l’edificio: passaggi e piccole corti scoperte. L’edificio è pesante, solidamente ancorato al suolo, poiché gli edifici devono tenere i piedi per terra! È costruito con materiali classici, robusti, atti a resistere ai tempi, in mattoni e in travertino, anche se – naturalmente – ha una struttura in cemento armato. All’edificio sono stati dedicati due servizi fotografici diversi: uno è composto da foto professionali d’architettura, in cui l’edificio è vuoto e se ne sta sotto la luce. Nell’altro caso si tratta di foto di reportage per verificare come l’edificio viene usato. Gli architetti costruiscono una specie di scena fissa per i drammi e le commedie della vita quotidiana, poi l’edificio viene modificato dai suoi utenti. L’edificio non è tanto quello che ha progettato l’architetto, ma quello che nel corso degli anni usano e interpretano gli altri. In una fotografia si vede una di queste corti aperte verso la valle; naturalmente il fotografo ha inquadrato l’architettura dalla valle verso l’edificio, anche se questo non importa né agli studenti né a chi sta dentro, poiché per loro è fondamentale invece avere le finestre dalle quali contemplare la valle. In un’altra fotografia, che fa parte del reportage con gli studenti, non c’è molta gente ma l’edificio sembra che sia lì già da parecchi anni, cioè non ha quell’aspetto invasivo di un edificio nuovo in un contesto storico.

Un terzo mio progetto fa parte di una lunga schiera di progetti e di costruzioni che ho fatto in Olanda, dove lavoro dal 1991. Abbiamo uno studio ad Amsterdam con il quale abbiamo costruito in circa venti città diverse. Di solito si tratta di progetti ottenuti attraverso concorsi a invito. L’Olanda è un paese molto organizzato, dove c’è un controllo del territorio e delle acque: i paesaggisti strutturano il suolo, gli urbanisti organizzano l’intervento e gli architetti vengono chiamati solo alla fine per dare forma a delle cose che sono già state decise. In questo caso si trattava di costruire in un’area industriale dismessa, adiacente al centro storico della cittadina di Helmond, vicina ad Eindhoven. C’è il castello della città, sede del municipio, di fronte al quale si trovano un piccolo parco e la città storica, c’è un grande canale, un tempo navigabile e adesso lasciato solo ai diportisti e poi c’è la nostra area di intervento di forma trapezoidale. Abbiamo pensato di costruirvi al centro un grande prato con un piccolo bosco – poi denominato Boscotondo – il cui diametro interno è di 120 m. Intorno ci sono delle case per anziani; altre case si trovano lungo il canale e c’è un grande parcheggio sotterraneo a due piani, il comune con la nuova sala consiliare, una multisala cinematografica e un piccolo museo. Gli edifici sono molto semplici. Quelli residenziali fanno di tutto per assomigliare a delle case – una tipologia classica olandese, cioè la casa con tre finestre. Il loro aspetto esterno è dato da geometrie molto semplici e da tipologie assodate. In Olanda c’è una legge analoga a quella dello Stato Italiano per cui, in caso di opere pubbliche, il 2% del budget deve essere investito in abbellimento, in opere d’arte. In realtà questo in Italia non avviene mai. In Olanda la legge fissa l’1% del budget, ma viene applicata sempre, addirittura spesso essa viene applicata anche dai privati che non ne avrebbero l’obbligo. In questo caso è stato bandito un concorso che ha vinto un artista toscano che ho la fortuna di conoscere da molti anni; egli ha completato il filare circolare di alberi che si era dovuto interrompere a causa della presenza di un garage interrato, con tre o quattro alberi di bronzo alti 9 m.

Che nel mio lavoro ci siano state diverse fasi questo è ovvio: io mi sono laureato quaranta anni fa e riterrei assolutamente singolare se, da allora, avessi fatto una sola cosa. Ci sono artisti che per tutta la vita hanno fatto lo stesso quadro in maniera eccezionale, come Morandi. Nel mio caso la vicenda è stata un po’ differente, c’è stata un’evoluzione, un certo modo di cambiare le idee. Mi si potrebbe obiettare che queste sono contraddizioni che, ammetto, ci sono. Una volta in un dibattito pubblico dissero a Walt Whitman, il grande poeta americano: «Ma lei si contraddice» e lui, autoironico, disse: «Certo che mi contraddico, perché io contengo moltitudini». Non arrivo a dire la stessa cosa di Whitman, ma ritengo che al nostro interno ci sia una tale quantità di diverse pulsioni e situazioni, per cui è abbastanza difficile la via sotto un unico disegno. Però penso che ci sia un filo rosso che lega le cose che ho fatto. L’idea di pensare che c’erano cose morbide, cose galleggianti e cose molto più dure e pesanti deriva dal fatto che nella prima attività lavorativa, noi di Superstudio facevamo fondamentalmente delle operazioni che ci permettevano di sopravvivere, mobili, oggetti, arredamenti, cioè tutte faccende destinate a una breve durata. In quegli anni si pensava che anche l’architettura fosse di breve durata; negli anni Sessanta nelle scuole si insegnava che l’architettura doveva essere leggera, disponibile, durare venticinque anni, poiché si pensava che le energie fossero inesauribili, che ci fossero sempre più quattrini in seguito al boom economico. Non eravamo ancora entrati nella fase della povertà, nella quale tutto il mondo è adesso. Quindi questa leggerezza era legata a un fatto contingente, a una situazione precisa. Per esempio lavoravamo per il mercato dei mobili che chiedeva dei nuovi oggetti ogni anno, mentre le riviste ci telefonavano chiedendo cosa avessimo di nuovo. Poi un po’ per volta, quando ho incominciato a interessarmi di architettura decidendo di fare l’architetto, mi sono reso conto che questo lavoro coinvolge una tale quantità di tempo, di energie e di soldi che non può essere destinato alla produzione di oggetti effimeri e di breve durata. Inoltre, se noi lavoriamo per il mondo reale e con delle tecniche comuni, accettate e consolidate, su un’immagine di città rassicurante e confortevole per i suoi cittadini, per forza lavoriamo sulla lunga durata. Quando parlo del mio lavoro all’università o quando devo difendere i miei progetti in dibattiti pubblici nelle diverse città dove cerco di costruire, l’obbiezione che mi viene fatta è un’altra: «Il suo lavoro non è moderno». Non posso definirmi moderno, perché l’architettura moderna è un ossimoro, ossia una contraddizione di termini in quanto l’architettura si riferisce ai tempi lunghi – l’architettura ha una lunga durata, maggiore della vita degli uomini. Moderno è invece una faccenda di tempi corti, la parola “moderno” deriva dal latino tardo modernus, nasce nel V secolo d.C. e nasce modernus dall’avverbio modo che vuol dire “or ora”. Quindi l’architettura non può essere un’architettura fresca di giornata che domani è scaduta come il latte e, per questo, l’architettura moderna non esiste, esiste l’architettura, quella prodotta in un certo tempo ma non solo per quel tempo. Ogni architettura, d’altronde, per avere la possibilità di sopravvivere deve avere delle radici molto profonde, per viaggiare nel futuro ha bisogno di un forte radicamento nel passato. I botanici insegnano che in un albero il palco fogliare corrisponde al palco radicale, quello che sta sotto terra è uguale a quello che sta sopra: analogamente per l’architettura. Abbiamo bisogno di affondare le radici in un passato molto lungo per avere la speranza di protendere le foglie in un futuro altrettanto lungo.

Tutte le avanguardie hanno avuto un ruolo storico distruttivo: le avanguardie servono a distruggere una situazione consolidata, aprendo il campo a un qualcosa di nuovo che non necessariamente è portato a termine dall’avanguardia artistica, che di solito muore in questo tentativo suicida – il suo lavoro distruttivo costituisce alla fine anche un’autodistruzione. Io, a un certo punto, ho pensato che il tempo per questo tipo di guerriglia culturale fosse finito e che occorresse un lavoro diverso, più banale e più sommesso: un lavoro di costruzione. D’altronde, c’è un tempo per distruggere e un tempo per costruire, come è detto anche nell’Ecclesiaste. Non c’è dubbio che il lavoro sulla costruzione sia un lavoro molto meno appagante e affascinante che non quello sulla distruzione. Evidentemente la distruzione ha un appeal molto maggiore della costruzione, ma non per questo ha un valore maggiore. Se si guarda a quelli che sono i risultati mediatici, ciò che è mostruoso ha un’evidenza – cementificazione, distruzione del paesaggio, eco-mostro – ciò che è normale non l’avrà mai. Tutto quello che viene pubblicato sulle riviste attuali è criminale, è una roba che non ha niente a che vedere con il mondo reale, il luogo, la gente, i desideri, le speranze… è un’immagine di fantasia drogata. Sono faccende basate sul tentativo di essere diversi, ma non si capisce perché bisogna essere diversi; un tentativo di essere moderni, e non si capisce perché bisogna essere moderni. Un cavallo, una donna, un albero sono moderni? No, ci sono e basta. Non c’è bisogno di aumentare il numero di gambe del cavallo o delle donne, vanno bene così, come il modello della bicicletta. L’architettura è come la bicicletta, c’è poco da inventare. Nel secolo scorso hanno inventato due sole cose utili all’architettura: l’ascensore e il gabinetto. Delle due il gabinetto è utile, l’ascensore un po’ meno perché ha permesso a tanta gente di fare una stupidaggine, i grattacieli. Non si capisce perché una cosa debba stare dritta se poteva stare comodamente sdraiata.

Milano, 15 maggio 2005