Apprendiamo la triste notizia della scomparsa di Vittorio Gregotti. Pubblichiamo di seguito il testo della conferenza da lui tenuta alla Facoltà di Architettura Civile del Politecnico di Milano, all’interno del ciclo “Narrate, uomini, la vostra storia”, a cura di GIZMO. La riedizione del testo è stata pubblicata in Italia 60/70. Una stagione dell’architettura, a cura di M. Biraghi, G. Lo Ricco, S. Micheli, M. Viganò (Il Poligrafo, Padova 2005).

Mi sono laureato al Politecnico di Milano nel 1952. Sono partito – devo confessarlo – con alcuni vantaggi rispetto agli altri miei compagni di corso; il primo è di aver scoperto, dopo essermi iscritto all’università in modo relativamente casuale, di aver scelto un mestiere che mi appassionava. Così, laureandomi all’inizio degli anni Cinquanta, ho passato l’ultimo mezzo secolo a fare l’architetto e a vivere in modo appassionato e con molta parzialità gli eventi che si sono susseguiti in questi anni nel campo della cultura da un punto di vista abbastanza preciso. Il secondo vantaggio è stato che ho avuto la possibilità di incontrare direttamente quasi tutti i protagonisti ancora in vita del Movimento Moderno. Discutere con molti di loro è stata un’esperienza che ha spostato anche il mio punto di vista ed è con loro che mi sono sempre, presuntuosamente, misurato. Il terzo vantaggio – in quel momento abbastanza raro, devo dire – è stato di poter viaggiare, e quindi di aver fatto delle esperienze dirette di culture e società diverse dalla mia. L’assenza della figurazione televisiva rendeva i viaggi, anche in Europa, autentiche scoperte di paesaggi, di abitudini, di persone e comportamenti sconosciuti, non importa se parziali, ma autentici.

Mi sono iscritto alla Facoltà nel 1946 e nel 1947 ho passato sei mesi della mia vita a Parigi. Fu un’esperienza emozionante per una persona della mia età e della mia cultura, che usciva dalla guerra e dal fascismo, in un periodo in cui ben pochi erano arrivati, dal punto di vista culturale, neanche a Chiasso – come dice il mio amico Alberto Arbasino. Era sconvolgente per un piccolo provinciale italiano l’idea di andare al caffè e di potersi far passare la zuccheriera da Jean-Paul Sartre o di poter veder passare per strada Boris Vian. In quei mesi ho avuto anche la possibilità di lavorare per una settimana nello studio dei fratelli Perret in occasione di un concorso. Auguste Perret passava solo una volta ogni tanto dallo studio. Con grande eleganza, faceva un giro e poi se ne andava. C’erano i due fratelli invece che erano sempre lì a sorvegliare le persone che lavoravano.

Nel 1949 avevo cominciato a considerare, ingiustamente – se osservato con l’occhio di oggi – la Facoltà di Architettura di Milano piuttosto conservatrice, qualcosa di provinciale e facente poco parte della cultura internazionale del Moderno. Si trattava di un giudizio ingiusto sulla scuola, perché c’erano persone di tutto rispetto tra i professori della Facoltà di Architettura. Forse è un rispetto dovuto al distacco storico di oggi, che permette di dare un giudizio diverso da quello di uno studente che invece entrava con ansie e desideri che non potevano essere esauditi. Quindi ho abbandonato la Facoltà e me ne sono andato per un anno a lavorare nello studio di Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti e Ernesto Nathan Rogers, lo studio italiano più prestigioso a livello internazionale in quegli anni.

Un’altra fortuna che ho avuto è che, per ragioni molto complicate e occasionali, ho conosciuto subito una grande personalità della cultura milanese: Elio Vittorini. Ho frequentato qualche volta la redazione della rivista «Il Politecnico», ho vissuto il momento della sua chiusura e il dibattito tra realismo e tradizione dell’Avanguardia che aveva caratterizzato quegli anni; un dibattito estremamente vivace, che si muoveva tutto all’interno della sinistra politica e nel quale naturalmente l’Avanguardia in quel momento aveva avuto la peggio.

Il lavoro dai BBPR mi ha consentito di entrare in contatto con molte persone che venivano nel bellissimo studio di via dei Chiostri, da cui passava tutto il mondo, non solamente quello degli architetti, ma anche dei letterati e di artisti di tutti i tipi. In occasione della IX Triennale avevo lavorato insieme al mio amico Giotto Stoppino per preparare la mostra Grandezza e misura dell’uomo, di cui era responsabile Rogers, e poi quella dei progetti italiani che doveva essere presenta al convegno dei CIAM di Hoddesdon del 1951. Come premio per questo lavoro – naturalmente non pagato – mi invitarono al mitico convegno dei CIAM di Hoddesdon in Inghilterra. Presi il treno insieme a Franco Albini, un viaggio molto lungo, e arrivammo in un piccolo paese in una specie di collegio. Io dormivo nella stanza insieme ad Albini. Erano presenti in collegio Le Corbusier, Walter Gropius, Sigfried Giedion, Herbert Read e un po’ tutto il mondo dei protagonisti del Moderno che un giovane architetto poteva sognare di conoscere e di incontrare, con diversi tipi di relazioni, naturalmente. Per esempio ognuno di noi mangiava su una lunga tavolata: il primo della tavolata serviva tutti gli altri, a turno. Una volta anche Gropius mi ha servito la zuppa… Sono avventure che hanno spostato la mia ottica in rapporto al mondo dell’architettura del Movimento Moderno: anzitutto l’aver conosciuto, sia pure tardivamente, quella che doveva essere stata l’atmosfera di solidarietà dell’Avanguardia negli anni Venti e Trenta. Ancora a Hoddesdon vi era un gruppo di persone le quali discutevano duramente tra loro, avevano opinioni disparatissime, però quello che le teneva insieme era che in fondo erano sicure di essere dalla parte della ragione della storia. Essendo ancora una forte minoranza in quegli anni, ciò li costituiva come gruppo solidale nei confronti del resto del mondo della cultura. Una volta entrato in questo gruppo di persone, allora molto ristretto, si poteva accedere facilmente per vie dirette (telefonate o lettere) anche agli altri protagonisti delle avanguardie che ancora non conoscevo. Io, ad esempio, avevo una grande curiosità per Alexander Calder, lo scultore, e un suo amico mi disse: «Non c’è nessun problema, se vai in America, telefoni a mio nome e vai da lui…». E infatti nel 1959, nella mia prima visita negli Stati Uniti, sono andato a trovarlo, ho dormito a casa sua, e ho conservato per molti anni con Calder una cordiale amicizia. Naturalmente tutto questo ha fatto sì che poi tutte le volte che io facevo un piccolo progetto come architetto, pensassi a quale fosse la loro opinione piuttosto che l’opinione del mio vicino di banco. Il tema affrontato a Hoddesdon era quello del core, cioè del centro storicamente consolidato della città: per la prima volta si poneva ai CIAM il problema del rapporto con la storia, la memoria e la tradizione, con l’identità locale, con il “contesto”, come è stato chiamato molti anni dopo. Una discussione assai complessa intorno al problema di come inserire storia, memoria e tradizione nelle metodologie del Moderno quale nuovo materiale, sospeso dalle Avanguardie prima della guerra – molto più in apparenza che in realtà, a dire il vero – e capire quale fosse il suo giusto ruolo.

Tornato in Italia mi sono laureato, come detto, nel 1952. Ho frequentato la scuola del CIAM a Venezia, a cui partecipavano Giuseppe Samonà, Rogers, Albini come professori, Gino Valle e Giancarlo De Carlo come assistenti e Le Corbusier come Visiting professor. Erano venuti giovani di tutto il mondo, come Federico Correa, Joseph Rykwert, Donald Appelyard e altri con i quali poi ho stabilito rapporti di amicizia durati per moltissimi anni. Poi nel 1953, si è riaperta la rivista «Casabella», e Rogers mi ha chiesto di lavorare come redattore. Inoltre, tra molte difficoltà, lo stesso Rogers era stato nominato professore di Caratteri stilistici e in seguito di Progettazione e mi chiese di essere suo assistente all’università. Oggi può sembrare molto strano, ma in quegli anni l’accesso alla scuola di architettura degli architetti del Movimento Moderno era ancora difficile, una sorta di embargo che era stato violato per la prima volta dalla scuola di Venezia, che aveva incominciato a chiamare Giuseppe Samonà come rettore il quale, a sua volta, aveva aperto a molti architetti del Moderno. Le altre Facoltà ancora resistevano. Anche per quanto riguarda i concorsi di cattedra, gli architetti che appartenevano alla tradizione del razionalismo, al Movimento Moderno, tendevano a essere messi da parte. Quindi, l’accesso di Rogers alla Facoltà di Milano è stata una questione importante, ha cambiato alcuni equilibri culturali dell’accademia. Io riconosco in Rogers il mio maestro, la persona fondamentale che mi ha fatto capire quale fosse la responsabilità dell’architettura, quale il valore di un internazionalismo critico e il fatto che l’architetto, prima di essere un professionista o un artista, ha una responsabilità da intellettuale esemplare. Il modello di Rogers era certamente Leon Battista Alberti, cioè la congiunzione di prassi e teoria, l’idea di costruire i fondamenti del progetto insieme alle sue soluzioni, il dovere di spiegare anzitutto a se stesso le ragioni del proprio fare.

Sono stato per dieci anni redattore di «Casabella-continuità», dal 1953 al 1963. Naturalmente, far parte della redazione ha voluto dire avere nuovi e ulteriori rapporti di lavoro con molti protagonisti della cultura italiana e internazionale. Una volta sono stato per esempio a pranzo nella casa di Siegfried Giedion – la casa che Alfred Roth e Marcel Breuer avevano costruito – che già conoscevo, dove ho incontrato la moglie, Carola, una storica dell’arte straordinaria, che aveva scritto un libro molto bello sulla scultura contemporanea e che io possedevo. Carola Giedion era grande amica di molti scrittori dell’Avanguardia e di James Joyce, che aveva assistito quando era morto di polmonite a Zurigo. Soprattutto erano interessanti, per quanto riguarda il nostro discorso, le relazioni al di fuori dell’architettura con uomini italiani di cultura: scrittori, giornalisti, poeti come Eugenio Montale o Sereni, filosofi come Enzo Paci. Paci è stato un personaggio assolutamente centrale della cultura italiana – anche dell’architettura – di quegli anni. Era una persona che aveva un grande interesse per le discipline diverse dalla filosofia, per metterle in relazione con il problema che in quel momento lo tormentava di più: la relazione tra la fenomenologia e il marxismo, una discussione aperta sulla sua rivista «Aut Aut». Sono stato molte volte ad ascoltare le sue lezioni, assolutamente mitiche per noi. Maurice Merleau-Ponty, Roman Jakobson e molti altri venivano a parlare ai suoi corsi. Giulio Carlo Argan, il grande storico dell’arte con cui ho avuto l’onore di consolidare una lunga amicizia, all’inizio degli anni Cinquanta aveva pubblicato il libro Walter Gropius e la Bauhaus. La sua interpretazione dei fondamenti e delle vicende del Bauhaus era molto discussa ma nuova e affascinante. Era l’interpretazione fenomenologica della costituzione della forma come essenza della funzione, del valore anche estetico dell’uso contro il valore di scambio, del processo contro lo stile e della stretta connessione tra gli ideali di liberazione e di eguaglianza, il pensiero politico progressista e quello del Bauhaus.

All’inizio degli anni Cinquanta, poi, furono pubblicati alcuni libri molto importanti, almeno per quelli di noi che avevano un forte interesse a riconnettere la discussione sui fondamenti del progetto di architettura con quelli del dibattito culturale e politico. Il primo fu la pubblicazione, curata da Renato Solmi, di Minima Moralia di Theodor Wiesegrund Adorno, l’altro è il libro di Walter Benjamin, Angelus Novus. Importanti perché il rapporto con la cultura tedesca era in quegli anni un rapporto difficile, sovente rifiutato a causa del nazismo, ma anche perché noi architetti non sapevamo quasi nulla della sociologia tedesca e della scuola di Francoforte. Tutto ciò ha messo in luce l’esistenza di un pensiero della sinistra, al di là del marxismo, magari indebitamente mescolato a quello situazionista e all’esistenzialismo franco-tedesco e al pensiero opposto del grande György Lukács. Tutto ciò è poi stato anche una componente importante non solo del 1968 e dell’elaborazione dell’estrema sinistra degli anni successivi in Europa, ma di una messa in discussione di alcuni principi della stessa modernità in architettura.

Nel 1953 c’è stata un’altra riunione del CIAM ad Aix-en-Provence, interessante perché hanno incominciato a circolare una serie di idee critiche intorno all’eredità del Movimento Moderno, in particolare intorno ai principi della Carta d’Atene. Tali critiche erano naturalmente espresse dalla seconda generazione del Moderno, da Alison e Peter Smithson, da Georges Candilis e da Giancarlo De Carlo, che costituirono poi il primo nucleo del gruppo Team X e che in qualche modo premevano perché si attuasse una critica più radicale al principio della separazione delle funzioni urbane, con cui il Movimento Moderno aveva dato una risposta alle contraddizioni della città industriale.

Negli stessi anni, in Italia, era sorto un interesse per l’architettura cosiddetta “spontanea” senza architetti – per usare l’espressione di Bernard Rudowsky – per l’architettura popolare. Giuseppe Pagano aveva scritto già negli anni Trenta un libro dal titolo Architettura rurale in Italia sullo stesso argomento a cui ci si poteva riferire. Poi la Triennale del 1956 aveva dedicato una mostra all’architettura spontanea. Il tema dell’architettura popolare era poi anche messo in evidenza dalle iniziative di Adriano Olivetti e della rivista «Comunità», la quale aveva introdotto in Italia anche un interesse per il comunitarismo americano e in particolar modo – nel caso dell’architettura – per il pensiero di Lewis Mumford, Clerence Stein, per la cultura della sociologia; Jane Jakobs avrebbe pubblicato qualche anno più tardi il suo libro, Vita e morte delle grandi città. Vi era un interesse per la società contadina e per la sua cultura e quindi anche per la sua architettura. In Italia l’economia agricola era ancora importante negli anni Cinquanta ed era una questione aperta quella di comunicare con questa classe e con le sue esigenze in modo diretto, e quindi quella di conservare il suo patrimonio ambientale e la sua cultura del costruire. In generale, al problema della ricostruzione si accompagnava quello della casa popolare urbana ma anche delle piccole comunità. Naturalmente oggi sappiamo che il mondo agricolo era già un mondo in decadenza, che stava perdendo di competitività, ma si pensava – non solamente in Italia – che comunque la sua cultura andasse recuperata. Giancarlo De Carlo, che viveva il mondo dell’anarchia come realtà politica attiva, come modo di fare opposizione politica, è stato un grande protagonista di quella stagione e ha anche innestato tutto ciò sulla revisione architettonica proposta nei primi anni Quaranta da Ignazio Gardella e dai BBPR.

Molti della mia generazione e io stesso, eravamo influenzati anche dall’idea di costruire un’architettura – come si diceva allora – “nazional-popolare”, cioè un’architettura che avesse dei contenuti di narrazione, delle capacità, anche retoriche, di comunicazione con il mondo della realtà sociale delle classi proletarie. Anche per questo a Milano si è incominciato ad avere una relazione diversa con una certa parte della cultura romana, e in particolare con il lavoro di Mario Ridolfi; i suoi lavori apparvero insieme a quelli di Gardella sul primo numero della nuova «Casabella» nel 1953. L’influenza della revisione storica di Bruno Zevi fu certamente, sulla cultura milanese, meno rilevante, pur con tutto rispetto per la sua grande attività di organizzatore e di giornalista. Attraverso le riunioni organizzate a Roma dagli studenti delle associazioni della sinistra si è inoltre entrati in relazione con gli architetti della mia generazione: da Carlo Aymonino a Mario Fiorentino, da Bubi Campos a Vittorini, a Federico Gorio e molti altri.

Nel mio caso personale sono proseguite anche le mie relazioni internazionali. Nel 1953, l’architetto Federico Correa, uno dei partecipanti alla scuola dei CIAM di Venezia, mi invitò a Barcellona e a trascorrere le vacanze con lui al mare nel piccolo paese di Cadequès, sul Mediterraneo, vicino al confine con la Francia. A Cadaquès in quegli anni venivano a soggiornare Marcel Duchamp, Man Ray con la moglie e il giovane Richard Hamilton, Yves Tanguy e molti altri. Salvador Dalí vi abitava costantemente. Come capita sempre, la vita un po’ molle e vuota delle vacanze rendeva le relazioni semplici e dirette, così al pomeriggio tardi si poteva vedere Duchamp seduto al café mentre giocava a scacchi con un marinaio o decidere di fare una gita in barca con alcuni di loro. La mia generazione in quegli anni aveva nei confronti delle arti figurative – o visive come si dice oggi – un rapporto di scambi molto vivace, anche in Italia, non solo con i protagonisti – alcuni dei quali come Léger o Picasso avevo avuto la fortuna di conoscere – ma soprattutto con gli artisti della mia generazione.

Un viaggio per me importante è stato quello in Germania nel 1958, mentre stavo lavorando sul tema dell’Espressionismo in architettura: un lungo viaggio in automobile, con molte visite. Era con me Aldo Rossi, con cui lavoravo a «Casabella-continuità». Una ricerca sull’Espressionismo in architettura – sino a quel momento poco consistente – metteva in evidenza il valore di quel complicato nodo attraverso il quale erano transitati anche molti dei protagonisti del Moderno, grandi personalità dell’Avanguardia moderata e molti protagonisti della svolta reazionaria della cultura Heimat e di quella monumentale dello stesso nazismo. In quell’occasione Aldo e io abbiamo conosciuto anche Oswald Mathias Ungers, che era una delle poche persone che in Germania, in quel momento, avesse una chiara coscienza delle questioni che l’Espressio – nismo aveva posto e che sarebbe divenuto il più notevole architetto tedesco del dopoguerra.

Un altro viaggio importante per me è stato quello fatto, nel settembre del 1959, negli Stati Uniti. Per l’Europa, fino alla fine degli anni Sessanta, gli Stati Uniti erano davvero un paese mitico e persino poco conosciuto nel suo paesaggio. Nel corso di quel viaggio sono stato a Boston (MIT e Harvard) dove, in quel momento, insegnavano Gropius, Giedion, Gyorgy Kepes; poi a New York e a Chicago, dove ho incontrato, nella Facoltà di Architettura dello straordinario IIT, Mies van der Rohe. Un grande uomo molto elegante che parlava l’inglese con un fortissimo accento tedesco – e che mi consolava per il mio pessimo accento italiano – ma che non viveva affatto di ricordi. Era un uomo di grande successo anche professionale e di grande prestigio culturale negli Stati Uniti. Gli avevo posto qualche domanda che riguardava l’Espressionismo, l’interesse che avevo in quel momento, ma su questo mi rispondeva distrattamente. Parlava invece volentieri delle cose che stava facendo in quel momento negli Stati Uniti. Anche come professore all’IIT, Mies era assolutamente adorato: le persone lo guardavano con un grande rispetto, e la Facoltà di Architettura era, come costruzione, una lezione di architettura assolutamente straordinaria. Allora Chicago era una città i cui protagonisti nell’area centrale erano i grattacieli della fine dell’Ottocento, di Louis Sullivan e Denkmar Adler, di Daniel Burnham e John Root e degli altri architetti della scuola di Chicago. Mies vi aveva costruito i due grattacieli di abitazioni in cemento armato e, lungo il lago, il Lake Shore Drive. Naturalmente a Chicago era indispensabile anche una visita a Oak Park a vedere Frank Lloyd Wright, una lezione fondamentale del Moderno.

Ma forse l’incontro più interessante in America fu quello con Louis Kahn, che nel 1959 conoscevano ancora in pochi. L’ho incontrato grazie a un amico, che poi divenne assistente di Kevin Lynch, e che era anche lui a Venezia alla scuola del CIAM. Ho visitato il suo studio di Philadelphia, mi ha mostrato i suoi progetti recenti illustrandomene i principi, che mi hanno subito rivelato in lui il più importante architetto della seconda generazione dei moderni. Devo riconoscere che, tornato in Italia, almeno uno dei miei progetti di quegli anni era nettamente influenzato dalla visita presso Louis Kahn.

A New York ho anche comprato molti libri. Me ne ricordo in particolare uno, quello del critico d’arte Harold Rosenberg, dal titolo La tradizione del nuovo, un testo che mi ha molto impressionato parlando della distanza storica tra la condizione delle arti negli anni Cinquanta e quella dell’Avanguardia d’inizio secolo. Rosenberg è morto pochi anni dopo, nel 1964, dopo aver scritto ancora alcuni libri sulla crisi della Neoavanguardia.

Devo dire che le esperienze degli anni Cinquanta hanno anche mosso in me un interesse molto forte per tutta la generazione precedente ai grandi maestri del Moderno. Abbiamo sovente discusso all’interno del piccolo gruppo di «Casabella-continuità» e con Rogers intorno al ruolo che avevano avuto Otto Wagner, Hendrik Petrus Berlage, Peter Behrens, Perret: persone che avevano aderito alla modernità ma che avevano anche trovato un modo di essere continui rispetto alla società o a quella parte della borghesia weberiana conscia delle proprie contraddizioni; non erano cioè del tutto oppositivi, come fu invece gran parte dell’Avanguardia, ma piuttosto interessati ai valori del rinnovamento, anche se in qualche caso anche consci delle sue contraddizioni. È nel contesto di questi interessi che «Casabella-continuità» stava dedicando alcuni numeri a quei protagonisti. Così Rogers e io andammo ad incontrare Henry Van de Velde. Aveva 93 anni ma era fortemente interessato all’attualità, anche criticamente. Abitava a Züg, in un piccolo chalet che Alfred Roth gli aveva costruito. Van de Velde viveva in mezzo ai suoi ricordi ma, come ho detto, era un uomo di grande vivacità. Discutemmo dell’attualità del suo lavoro ma anche della chiesa che Le Corbusier aveva costruito di recente a Ronchamp e su cui egli era piuttosto critico. Mentre chiacchieravamo, mi disse anche: «Sì, sì, ho conosciuto William Morris, ma era molto vecchio» e mi è sembrato di avere a che fare direttamente con la storia.

Questo processo di riflessione critica tendeva anche a collocare i principi del Moderno alla fine del XVIII secolo – i lavori di Emil Kaufmann erano a quei tempi poco noti – ma anche a fare i conti con le illusioni rivoluzionarie del Movimento Moderno, al di là di ogni interpretazione positivista del funzionalismo, con la caduta dopo la metà del secolo dei suoi ideali di progresso e di liberazione, di distribuzione ugualitaria delle condizioni di vita dove la qualità delle cose progettate consisteva nel loro valore d’uso e non in quello di scambio: tutte tensioni che prima fascismi e nazismi e poi la stessa logica mercantile delle società democratiche degli anni Sessanta negavano in modo evidente. Questo tipo di critica, il fallimento, cioè, di quelli che erano, a nostro avviso, i veri ideali del Movimento Moderno e la riduzione di quest’ultimo a una forma di funzionalismo e di praticità, erano degli aspetti che ponevano molte inquietudini nella mia generazione. E molte delle cose che anche in architettura sono state fatte in quegli anni credo trovino spiegazione in questa inquietudine, nella ricerca di un’idea nuova della stessa sinistra politica, al di là delle risposte del socialismo sovietico.

Quali riviste leggevamo in quegli anni? Fondamentalmente «L’Architecture d’aujourd’hui», perché era una rivista che informava in modo molto importante; «Forum», la rivista americana – che era però molto cara – e soprattutto «Architectural Review», rivista inglese che in quegli anni aveva una voce molto rilevante e che poneva continuamente il problema della relazione con la storia; Jim Richards ed i suoi redattori erano persone che avevano interesse a collocare il Movimento Moderno nella continuità di una tradizione. In secondo luogo loro avevano un grande interesse per il problema del paesaggio urbano. Ricordo i famosi numeri usciti nel 1955, come ad esempio Outrage and Counterattack, che scrivevano della condizione delle periferie e della necessità di un impegno nel campo del disegno urbano come una nuova condizione del progetto. Per noi questo sguardo sul paesaggio urbano nel suo insieme e l’interesse per l’urbanità era uno degli elementi con cui fare i conti.

Il quadro dei nostri riferimenti a pittori o ad artisti, di cui in quegli anni si discuteva dal punto di vista figurativo, stava subendo una trasformazione. Negli anni Cinquanta c’era stata anche sulle forme dell’architettura una forte influenza dell’informalismo nelle diverse sue interpretazioni, da Jean Fautrier a una parte degli espressionisti astratti americani. All’inizio degli anni Sessanta, dopo il graduale spostamento del baricentro delle arti da Parigi e New York, vi è la grande esplosione della Pop Art, con la mostra nel 1963 a Stoccolma, organizzata dal geniale Pontus Hulten – primo curatore del “Beaubourg”. La Pop Art irrompe come un fenomeno nuovo e diverso. Ero tornato in America nella metà degli anni Sessanta insieme a Ugo Mulas, il fotografo che stava lavorando al suo bellissimo libro sulla Pop Art. Eravamo stati al Chelsea Hotel, che allora era una specie di spelonca incredibile, dove a ogni piano era facile incontrare uno dei pittori Pop. Conservo ancora alcuni disegni che mi hanno gentilmente regalato. Nei primi anni Sessanta, cominciava poi l’interesse anche per le operazioni ambientali a grande scala – quella che è stata definita Land Art – che muove direttamente dal rapporto tra opera e contesto. Che poi fosse una stanza o che fosse – come faceva Robert Smithson – una grande spirale di pietre sull’acqua, il problema era sempre quello di dialogare con un contesto fisico. E questo era, anche per noi architetti, il messaggio determinante. Anche in Italia, all’inizio degli anni Sessanta, c’erano naturalmente dei movimenti a cui noi guardavamo con grande interesse; per esempio tutto il gruppo dei torinesi che proprio allora incominciavano a lavorare, muovendosi un po’ tra l’arte concettuale e l’arte povera: Mario Merz, Giulio Paolini, Alighiero Boetti e molti altri.

Tutto ciò ha preparato un evento che per me è stato importante: la formazione del Gruppo 63. Il Gruppo 63 era un gruppo di persone, fondamentalmente letterati e poeti, qualche filosofo, semiologi, strutturalisti e qualche pittore, che si erano messi insieme per tornare a discutere del rapporto tra l’ideologia e linguaggio. Il Gruppo 63 era molto interessante anche perché aveva forti collegamenti con un gruppo tedesco che era stato fondato precedentemente, il cosiddetto Gruppo 47, nel quale c’erano letterati come Ingeborg Bachmann, Günter Grass, H.M. Enzensberger, Uwe Johnson, musicisti come Hans Werner Henze. All’inizio degli anni Sessanta ci si trovava in un ristorante, il Paris Bar in Kantstrasse, dove si poteva incontrare anche uomini di teatro come Peter Steiner o di cinema come Werner Fassbinder. Per quanto riguarda l’Italia, invece, le personalità più note del Gruppo 63 erano quelle di Nanni Balestrini, Umberto Eco, Furio Colombo, Antonio Porta, Enrico Filippini, Arbasino, Angelo Guglielmi e di altri con cui si è collaborato. Vi era anche un interessante gruppo di musicisti con cui eravamo in contatto: John Cage, che era venuto in Italia per un certo periodo, anche Maderna, che però è scomparso molto presto, ma soprattutto Luigi Nono e Luciano Berio, che erano le due personalità con cui io avevo maggiori rapporti. Tutti costoro mi parlavano della Neue Musik, della scuola di Darmstadt, delle tesi che in questo momento si stavano proponendo, di cosa pensava Pierre Boulez. Queste discussioni sono confluite all’interno del Gruppo 63 di cui, per ragioni del tutto occasionali, io ero l’unico architetto. Il gruppo ha aperto molte polemiche, proponendo di nuovo la condizione oppositiva rispetto alla società che era stata tipica dell’Avanguardia degli anni Venti. Anche noi, allora, volevamo assumere lo stesso tipo di distanza critica attraverso gli strumenti che erano propri del linguaggio delle nostre pratiche artistiche, contro ogni rappresentazione realista. Allora era ancora vivo Viktor S˘klovskij, il grande linguista russo. S˘klovskij è stato in Italia nel 1965 – l’ho incontrato a Roma – ed è stato interessante discutere con lui sulla questione del rapporto ideologia-linguaggio, l’idea, come egli la definiva, dello “straniamento” e come essa trasformasse la novità linguistica nell’arma politica propria dell’artista. Nel 1964, come responsabile della sezione introduttiva della XIII Triennale dedicata al “tempo libero”, ebbi l’occasione di poter chiamare a collaborare a essa numerosi rappresentanti del Gruppo 63. Forse fu per molte ragioni la manifestazione visiva più importante del gruppo. Il fondamento della mostra che Umberto Eco e io avevamo immaginato era la critica dell’ideologia del tempo libero, costruita attraverso una sequenza teatrale, la quale permetteva alle persone di entrare e fare una scelta tra diverse esperienze spaziali quali fasi di un ragionamento attorno al tema. Berio aveva composto per l’occasione un pezzo di musica dal titolo Omaggio a Joyce; Massimo Vignelli e Kathy Berberian avevano costruito il “Corridoio Introduttivo”; Tinto Brass, che aveva appena terminato Chi lavora è perduto, aveva girato due documentari sul tema del tempo libero con le didascalie di Nanni Balestrini; Lucio Fontana, Enrico Baj, Luciano Dal Pezzo, Fabio Mauri e Achille Perilli avevano collaborato ai diversi percorsi alternativi: “Utopia”, “Tecnica”, “Illusioni”, “Integrazione”.

Per noi architetti la scommessa era quella della costruzione di un ambiente totale con l’idea di passare dalla nozione di spazio infinito a quella di ambiente fisico, il cui significato è determinato dalle diverse densità dissimmetriche dei suoi contenuti in cui sono compresi rinvii ai desideri e alle memorie, che costituiscono il contesto come materiale di progetto. Molti anni prima, nel 1953, un amico architetto, Aldo van Eyck, mi aveva parlato di una conferenza dal titolo Costruire, abitare, pensare che Martin Heidegger aveva tenuto a una riunione di architetti tedeschi nei primi anni Cinquanta, una conferenza che poi è diventata citatissima e di cui molti architetti negli anni Settanta hanno poi utilizzato i contenuti – spesso tradendo le stesse parole di Heidegger. La cosa interessante è che in quella conferenza il passaggio, da una nozione di spazio astratto a quella di ambiente, era descritto in modo persuasivo, e la sezione introduttiva della Triennale faceva riferimento a questo.

Nello stesso anno del progetto della sezione introduttiva della XIII Triennale, il 1963, ho anche lasciato la rivista «Casabella-continuità» e ho incominciato a occuparmi della riprogettazione di una rivista dalla lunga tradizione quale «Edilizia Moderna». Tra il 1963 e il 1966 sono stati pubblicati una serie di numeri monografici dedicati al grattacielo, al design, all’architettura africana, alle relazioni tra il Movimento Moderno e il “900” in Italia, e un numero sulla “Forma del territorio” direttamente connesso al discorso sul passaggio da una nozione di spazio astratto a una di ambiente di cui ho parlato a proposito della XIII Triennale, con contributi importanti da parte dell’antropologia e della geografia storica. Questa esperienza è anche alla base del mio primo libro. Nel 1966, infatti, ho pubblicato Il territorio dell’architettura, in cui si sono riversate queste diverse esperienze. Vi era nel libro l’idea di considerare il contesto nel senso ampio, fisico, storico, geografico e sociale, come luogo di convergenza dei materiali – anche questi in un’accezione ampia e diversa da quella di materie – per la costruzione del progetto di architettura. Quindi il problema della scelta dei materiali, la loro gerarchia, la loro messa in opera diventava centrale, in modo più complesso di quanto non potessero esserlo solo le semplici questioni funzionali, tecniche e pratiche come costitutive della forma architettonica. Un secondo aspetto importante era la discussione sul tema della centralità della disciplina e nello stesso tempo della sua capacità di aprirsi utilmente ad altri contesti, pur ribadendo il principio che la disciplina dell’architettura avesse un’essenza, una specificità a cui ricondurre i materiali a essa esterni ma inevitabili. La conclusione a cui arrivavo era che la nostra disciplina avesse quindi un centro a cui non si doveva rinunciare, ma anche un territorio – secondo quanto recitava anche il titolo del libro – che variava moltissimo di volta in volta e di tempo in tempo, con ai confini contatti diversi ma determinanti con altre discipline. Oggi sembra di assistere a una volontaria, ideologica liquefazione di quella specificità in nome di un’estetica diffusa che tutto sommerge e unifica, ma anche nel tentativo di diversificazione a ogni costo dell’immagine come ineludibile necessità di mercato. Per questo la nozione un tempo nobile di “design” è divenuta unificatrice della nozione mercantile di creatività a tutti i livelli: dalla moda alla finanza creativa. Un altro tema del libro riguardava il disegno urbano e territoriale. Avevo subìto decisive influenze, in particolare dal gruppo della rivista «Annales» e dagli scritti di Lucien Febvre, che si occupava di geografia, affermando però che la geografia è un modo di essere della storia; non geografia come “natura naturale” ma antropo-geografia. Da qui proveniva il principio del progetto come dialogo, della necessaria presenza dell’altro e insieme come discussione tra condizioni storiche e fondamenti disciplinari e quindi dell’idea della modificazione e della messa in discussione del nuovo come valore assoluto.

Nel 1966, oltre al mio libro, erano usciti anche altri due volumi con i cui autori avevo avuto, e ho proseguito, un utilissimo dibattito. Uno è il libro di Robert Venturi, Complessità e contraddizioni nell’architettura, e l’altro è quello di Aldo Rossi, L’architettura della città. In quegli anni, in generale, alcuni architetti della mia generazione avevano concentrato la propria attenzione sugli aspetti teorici come fondamenti della nostra pratica artistica.

Nel 1968 ho pubblicato un secondo libro per l’editore americano Braziller, che si intitolava New directions in italian architecture, poi tradotto anche in italiano: un libro che cercava di costruire – in modo certamente parziale – la storia dell’architettura italiana del XX secolo e delle sue diverse tendenze; un testo molto breve, di circa 150 pagine, e quindi piuttosto sommario. È stata l’unica prova che ho fatto come storico, poiché questo non è il mio mestiere. Io scrivo ma ho anche insegnato o mi sono occupato di riviste per fare l’architetto.

Verso la metà degli anni Sessanta, vi è stato da parte mia anche un grande interesse per l’architettura inglese e il suo contributo al disegno urbano e al Landscape, sin dal XVIII secolo. Era anche importante ripensare all’esperienza della ricostruzione post-bellica inglese e alla politica delle New Towns, che aveva prodotto architetti come Leslie Martin o Denys Lasdun, il cui edificio dell’università dell’East Anglia aveva molto influenzato gli italiani in quegli anni. Inoltre, c’erano altri due fatti importanti in Inghilterra, a parte la politica urbanistica di cui tutti conosciamo le difficoltà e i limiti, ma anche il grande interesse. Era interessante rintracciare nel gruppo Circle e poi nella rivista «Penn» la stretta relazione tra artisti e architetti, sino al gruppo di Living Art e la mostra This is tomorrow, negli anni Cinquanta. L’Inghilterra era la patria anche di storici dell’architettura di grande interesse, da John Summerson a Nikolaus Pevsner e a Colin Rowe, prima di tutti, da Joseph Rykwert, la cui Casa di Adamo in Paradiso era una vera rivelazione dal punto di vista di uno sguardo diverso sul tema dell’architettura, e naturalmente a Kenneth Frampton, che è emigrato negli Stati Uniti, dove tuttora insegna. Anche il lavoro di James Stirling, che ritengo senza dubbio il più grande architetto della mia generazione, suscitava interesse: una specie di Hawksmoor moderno, un uomo in cui l’idea della regola e della ragione e quella della loro violazione e dell’invenzione si sono coniugate meglio di tutti gli altri. Ma qui erano importanti anche le amicizie e i contatti personali.

Nella prima metà degli anni Sessanta sono stato a tenere corsi universitari in tre luoghi lontani: a San Paolo in Brasile, a Tokyo e a Buenos Aires. Anche lì, sviluppando relazioni interessanti, perché in Argentina ho incontrato il grande Jorge Louis Borges, un personaggio veramente bizzarro, sempre lontano e vicinissimo. Allora non era ancora cieco, tuttavia sembrava parlare delle cose sempre come se fossero dietro una nebbia. A Tokyo, Fumihiko Maki e Arata Isozaki, oltre naturalmente a Kenzo Tange, sono diventati miei amici. Maki lo avevo già incontrato nel 1953, al CIAM di Aix-en-Provence. A San Paolo, incontri molto interessanti furono quelli con Lucio Costa e con Oscar Niemeyer. Io non avevo grande simpatia per il lavoro di Niemeyer, che mi sembrava troppo formalmente “artista”, ma era capace di grande, diretta comunicazione e di un talento indiscutibile. Niemeyer aveva un grandissimo rispetto per Lucio Costa, perché Costa era una persona molto colta e intelligente, interessantissima. Quando ho finito i miei due mesi di insegnamento, sono andato a fare un lungo viaggio per il Brasile, e la cosa più interessante è stata ovviamente vedere Brasilia in costruzione e anche visitare la città di baracche che si stava formando accanto ad essa, una città spontanea che poi è diventata la grandissima periferia di Brasilia.

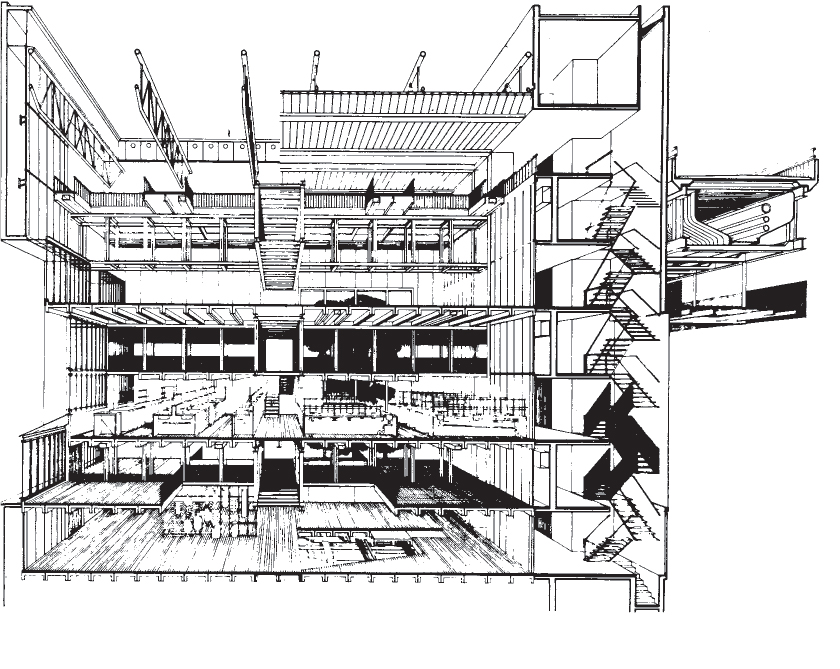

Nel 1967, diventato professore di ruolo, sono stato chiamato alla Facoltà di Architettura di Palermo. Ho vissuto un’esperienza di grande interesse per molti aspetti: il primo, perché sono convinto che non si capisce l’Italia se non la si guarda dal Sud, dove però bisogna lavorarci e non fare solo i turisti. In questo modo io credo che si capisca il Paese nelle sue articolazioni, nelle sue diverse aspirazioni, nelle sue povertà e difficoltà. In secondo luogo, perché con me era stato nominato professore anche Gino Pollini, con il quale ho avuto un’amicizia molto importante. Dal 1967 sino alla sua morte, abbiamo lavorato insieme al progetto delle Facoltà di Fisica, Biologia e Chimica dell’Università di Palermo. Soprattutto egli è stato una fonte di rivelazione di episodi dall’interno della storia dell’architettura italiana degli anni Trenta, non solo di un’aneddotica divertente ma anche rivelatrice di molteplici aspetti. Pollini era nato austriaco, a Rovereto, dove erano cresciute negli stessi anni molte personalità di grande interesse, tutti allievi, tra l’altro, come si è scoperto dopo, di un professore d’arte che veniva dall’Austria, molto intelligente e colto, che ha dischiuso a tutti questi giovani – Pollini, Tullio Garbari, Adalberto Libera, Carlo Belli, Fausto Melotti e a tanti altri – la comprensione dell’arte moderna, anche al di là della presenza del futurista Fortunato Depero. A parte questo, per me è stato anche un modo diverso di guardare a quegli anni e alla specificità della tradizione del razionalismo italiano, e al modo, proprio attraverso Pollini, con cui essi partecipavano al movimento razionalista internazionale.

Nel Sessantotto mi sono separato da Lodovico Meneghetti e Giotto Stoppino, due bravissimi architetti con cui avevo lavorato per più di dieci anni. Ho cominciato a lavorare da solo e, per un certo periodo, sono stato consulente per l’architettura dei grandi magazzini “La Rinascente”, collaborando con Tomás Maldonado. Questa esperienza ha prodotto due progetti non realizzati ma per me importanti: uno per la sede della “Rinascente” di Palermo e uno per quella di Torino, per i quali ho chiamato a collaborare due architetti di grandi qualità. Uno è Franco Purini, con cui abbiamo anche oggi scambi continui e che io credo sia uno dei grandi talenti dell’architettura italiana; l’altro è un architetto praticamente sconosciuto ma a mio avviso di grande importanza: l’architetto svizzero Peppo Brivio, che è secondo me il padre di tutta la giovane architettura elvetica, un padre che i figli hanno un po’ rinnegato, un uomo di grande talento, intelligenza, cultura, specialmente di carattere teoretico-filosofico, che ha condizionato moltissimo quasi tutti gli architetti della Svizzera italiana, che sono diventati poi delle star internazionali.

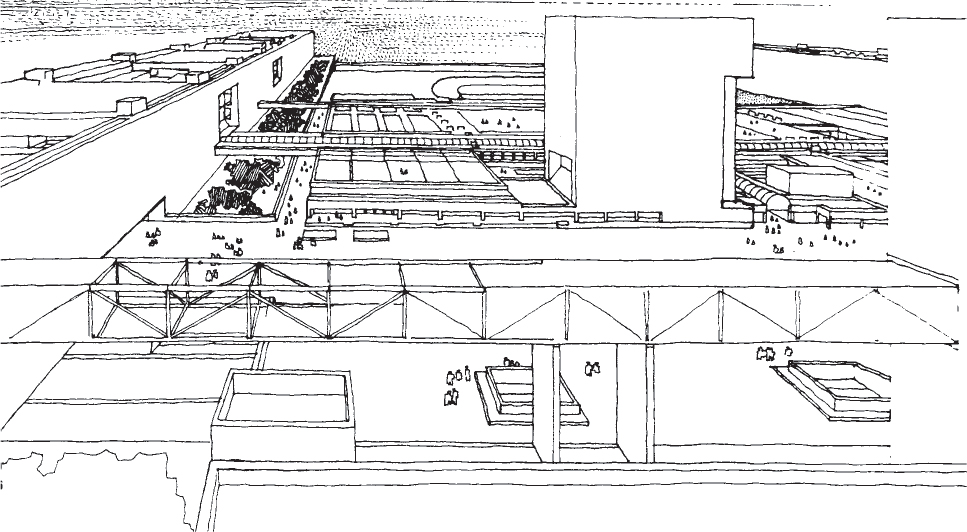

Nel 1971, con un ampio gruppo lombardo-toscano, ho vinto il concorso per l’Università di Firenze, che purtroppo è stata costruita poi solo in piccola parte con un diverso progetto. Questo concorso mi ha comunque permesso di stringere amicizia con Edoardo Detti, un urbanista di grande intelligenza e integrità la cui conoscenza per il mio lavoro ha aperto un nuovo capitolo, più sensibile ai problemi urbanistici, ma che mi ha anche permesso di sperimentare i principi del progetto di architettura alla scala del paesaggio, in un territorio segnato da importanti tracce storico-monumentali da un impegno di pianificazione di vasto respiro.

Oggi il nostro studio di architettura conta una cinquantina di persone, ha sedi a Milano e Venezia, in Francia e a Shanghai. Oltre ai miei soci Augusto Cagnardi e Michele Reginaldi, ha una decina di associati che lavorano con noi da una ventina di anni, costituendosi come un insieme fondato di convinzioni, frutto di una lunga esperienza unitaria e di idee convergenti intorno alla pratica artistica dell’architettura. Ma la sua struttura è divenuta un caso a parte nell’evoluzione del lavoro di architettura in questo ultimo mezzo secolo di profondi mutamenti nell’organizzazione e negli ideali di uno studio di architettura.

Credo che bisognerebbe a questo punto fare qualche riflessione sullo stato della professione e cercare di capire cosa è mutato nel mondo della nostra pratica artistica, tra il 1945 e il 1960. Prima di tutto ci siamo trovati, non come architetti, di fronte a un problema quantitativo come mai prima. Tra il 1945 e il 1960, in Italia si è costruito più che nei duemila anni precedenti, un’operazione per la maggior parte compiuta da non architetti, ma comunque con la difficoltà di dominare l’idea stessa di quantità in un mondo di idee istituzionali assai incerte. La seconda questione è che sono cambiati i processi di produzione edilizia, specie negli anni Sessanta. Il sistema della costruzione edilizia si è reso complesso: la questione dei semilavorati e delle loro compatibilità con l’insieme del cantiere, le discussioni sull’efficacia della prefabbricazione, la nascita del progetto integrale che abbiamo derivato dall’esperienza bellica, la questione della presenza nel processo progettuale di molti diversi specialisti, che non sono solo gli ingegneri, già presenti da più di un secolo nel nostro lavoro. Impiantisti, strutturisti, che sono comunque diventati ancor più importanti dal momento in cui si è incominciato a capire che, per esempio, il costo degli impianti superava talvolta il 40% del budget di tutto l’edificio, ma anche professionisti del marketing, cost controller, specialisti di layout, della sicurezza, dell’impatto ambientale, di tipologie complesse e così via, che tentavano di sospingere il ruolo dell’architetto nell’angolo della pura estetica del costruito. Negli anni Sessanta è incominciato anche l’indebolimento delle imprese edilizie. Già deboli sul piano industriale, esse hanno iniziato a divenire immobiliaristi, speculatori dei valori dei terreni, a essere imprese finanziarie. I quadri intermedi meno professionalizzati sono diventati un elemento di debolezza, che si è accentuata molto negli anni Settanta e Ottanta. Inoltre, negli anni Settanta le iniziative hanno cominciato a concentrarsi e i temi edilizi a diventare più grandi.

La professione, infine, per tutto il XIX e la metà del XX secolo, si fondava sul rapporto tra professionista, cliente e costruttore. Oggi questi ruoli sono diventati molto sfumati. Spesso il costruttore è anche il cliente, il cliente non è quasi mai l’utilizzatore, il professionista non è solo ma è accompagnato da un complesso ampio di competenze diverse, che costituiscono, secondo la definizione della stessa Comunità Europea, una “società di servizio”. A questo si accompagna anche la scala dimensionale sempre più grande degli studi professionali. SOM negli Stati Uniti già nei primi anni Sessanta contava 1200-1300 persone; Ove Arup, alla fine degli anni Novanta, più di 3000, solo per fare due esempi. Il nostro studio, con una cinquantina di persone, è grande per l’Italia ma risulta uno studio artigianale rispetto ai numeri non solamente di quelli estremo-orientali, ma anche degli studi europei. Questo cambiamento dell’orizzonte entro cui collocarsi professionalmente è diventato molto rilevante e si accompagna anche negli ultimi anni alla necessità assoluta di successo mediatico, per ottenere incarichi importanti: cioè, bisogna travestirsi da artisti, poi si diventa una grande azienda di produzione. Tutto ciò naturalmente con i nuovi criteri di organizzazione che ho cercato di descrivere e con la presenza ampia dei mezzi elettronici. La mia generazione è forse ancora in grado di giudicare vantaggi e svantaggi del nuovo scenario. È probabile che la generazione più giovane o quelle successive neanche si rendano conto delle conseguenze del cambiamento.

Ciò che cambierà radicalmente, se non si riuscirà a opporsi a tutto questo con nuove prospettive, saranno la natura e gli scopi del progetto di architettura. Le tentazioni della provvisorietà incessante sono già presenti nell’opporsi all’impegno millenario della lunga durata della pratica artistica dell’architettura.

Milano, 26 ottobre 2005